梁實秋與程季淑婚後定居上海,梁實秋教書程季淑持家,雖然大環境非常糟糕,但他們的小日子總算是穩定下來了。

梁實秋與程季淑

一日,徐志摩興致勃勃的跑到梁實秋家找他出去玩,說是胡先生請客吃花酒。梁實秋並不想去,程季淑反而笑眯眯勸他去見見世面,不要不和群。

結果梁實秋去了沒多久便轉回家中。程季淑很詫異,問他這麼快就回來了?

梁實秋淡淡的說吃過飯便回來了。

程季淑好奇詢問感想如何?

梁實秋說:「買笑是痛苦的經驗,因為侮辱女性,亦是侮辱人性,亦即是侮辱自己。男女之事若是沒有情感在內,是醜惡的。」

程季淑是有多了解丈夫,才會放心允他出去喝花酒?

而梁實秋也確實是很有意思的人,他是文人,更是文化人。他可以讓文字精緻,可以妙筆生花,但卻沒有文人的臭毛病,譬如朝三暮四、沾花惹草,還美其名曰「風流」。

梁實秋在對待感情這件事上,確實嚴肅雅正的有如老學究。

所以後來,當妻子程季淑意外身亡,梁實秋跟韓菁清走到一起,就有人說韓菁清貪圖錢財,有人說梁實秋貪戀美色。

第一排右二為梁實秋

年少風流時期尚不將美色放在眼中,花甲之年難道會迷戀一個40多歲婦人的美色麼?

說到底,不過是因為一個字,「情」。

梁實秋對程季淑有情,對韓菁清亦有情。

與同一時期的許多文人相比,梁實秋十分幸運擁有一對開明的父母,讓他免於包辦婚姻之苦。但他與程季淑又不是完全意義上的自由戀愛,倒是跟現在的「相親」頗為相似。

程季淑祖籍安徽,她的祖父清朝時期在直隸省做官,舉家北遷,因此程季淑是在北京出生長大的。

程家上一輩子女眾多,但因系出兩位主母,家庭結構複雜。

程父是長兄,為家庭生計不得不放棄仕途,在北京開了一家經營筆墨的店鋪。但隨著科舉的廢除,店裡生意越來越差。程父只好關店,到關外做生意,沒多久就病死在外。這年程季淑9歲。

程季淑姊妹五人,在這樣一個舊式大家族中失去父親庇護,想要過上千金小姐的日子,那是不能夠的,不必忍飢挨餓就很好了,時常還要受叔叔的刁難。

程季淑幼時,叔叔打掃房間,讓她抱一個石屏風去屋外擦洗,屏風太重,程季淑沒有拿好失手打壞了,叔叔因此發怒,罰她長跪。

所以程季淑能從小學一路讀到大學,並不是借了家族勢力,而全靠她自己刻苦努力。大概也是這種從小養成的堅韌隱忍的精神,讓她在婚後那些風雨飄搖的歲月里能夠獨立支撐家庭。

梁實秋與程季淑

程季淑在北京女子高等師範大學(後併入北師大)畢業後便在北京女子職業學校教書。

民國時期雖不像晚清女子那樣早婚,但過了20還沒定親、沒對象的姑娘也不多見。程季淑的同學黃淑貞對自己這個「大齡剩友」十分鬧心。

正巧朋友梁實秋也沒定親,黃淑貞覺得這兩人十分般配,便扯下一張紙寫上程季淑的生辰八字,跑到梁實秋家說媒去了。

彼時年方18的梁實秋正在清華上學,黃淑貞便向梁父梁母說明情況。老兩口有些猶豫,到是梁實秋的大姐提議先去看看姑娘再說。

梁實秋的母親和姐姐意外的非常滿意程季淑。她們覺得娶妻不必過於在意美貌,反而性情柔和知書達理更為重要,何況程季淑的樣貌並不難看,稱得上是清秀可人。

由於家庭氛圍民主,梁實秋反而不像徐志摩和魯迅那樣,對包辦婚姻極盡厭惡。得到母親和姐姐如此稱讚的程季淑,成功引起了梁實秋的好奇。

他想見一見這個姑娘。

於是他寫了一封信給程季淑,大致意思是我們都是新青年,盲婚啞嫁是對彼此、對婚姻不負責任的表現,我們可以先見一面。

信是寄出去了,卻遲遲等不到對方的回應,這讓天之驕子的梁實秋更加好奇。他忍不住托黃淑貞詢問對方的意見。在黃淑貞的協調下,梁實秋和程季淑在1921年深秋有了第一次見面。

「金風玉露一相逢,便勝卻人間無數。」初次見面的梁實秋和程季淑,大概心中同時閃過這句詞。從此開始他們花前月下的自由戀愛。

1923年8月,梁實秋完成國內高等教育,前往美國留學。公派留學是難得的機會和榮譽,雖然不舍,程季淑還是支持梁實秋出國。

但是公派留學生一去就是五年,程季淑會等他回來嗎?梁實秋沒有問,程季淑也沒有說,他們就這樣等待時間給出答案。

可是程季淑的叔叔們看不下去。他們想將她嫁給一個年長程季淑八九歲的政府科員。

雖然此事後來被黃淑貞擺平,但這場風波還是驚動了遠在美國的梁實秋。這讓他本就不安的心更加毛躁,原本五年的學習,他硬是提前兩年返回國內。

1927年2月,北平的寒冷擋不住相愛的人,梁實秋和程季淑舉行了婚禮。從此之後的40餘年裡,梁實秋輾轉多地,但不論他在哪裡,身後都有一個程季淑為他堅守的家。

他們生於動盪的中國,就註定了難以平靜安逸的生活。婚後梁實秋帶妻子前往南京,由於時局不穩,他們只在南京停留一月便又前往上海。

在上海的3年時光雖然清苦,卻是他們婚後難得的一段溫馨甜蜜的日子。程季淑為了讓梁實秋沒有後顧之憂,放棄自己的專業和愛好,專心做一個相夫教子的傳統女性。

為了節省開支,程季淑買了一台縫紉機自己做衣服,每每買了好料子,她便左比右劃,遲遲不敢動手,害怕剪錯了浪費。

這時梁實秋總會拍著手在旁邊唱「功夫用得深,鐵杵磨成針。功夫用得淺,薄布不能剪。」

程季淑便笑著推開梁實秋,乾脆利落的下手。

程季淑節儉,梁實秋也儘可能為家庭多承擔一些。為了改善生活,他同時在三所學校任教,每天早晨4、5點鐘便要起床。

但他們從沒因此而覺得生活悲苦,歡快和溫馨始終是這個家庭的主旋律。

1930年,梁實秋受楊振聲邀請到國立青島大學任教。青島環境優美氣候宜人,程季淑很是喜歡。他們在那裡度過了一段很閒適的生活。

1931年,國立青島大學教師合影,後排右三為梁實秋

期間梁實秋的朋友都勸他不要老是守著家眷,男人要海闊天空的到處跑跑,換換空氣。

對此梁實秋非常不以為然。在他看來,和諧的家庭是最舒適的所在,沒必要換。即使需要,那也是整日育兒持家的妻子比丈夫更需要。

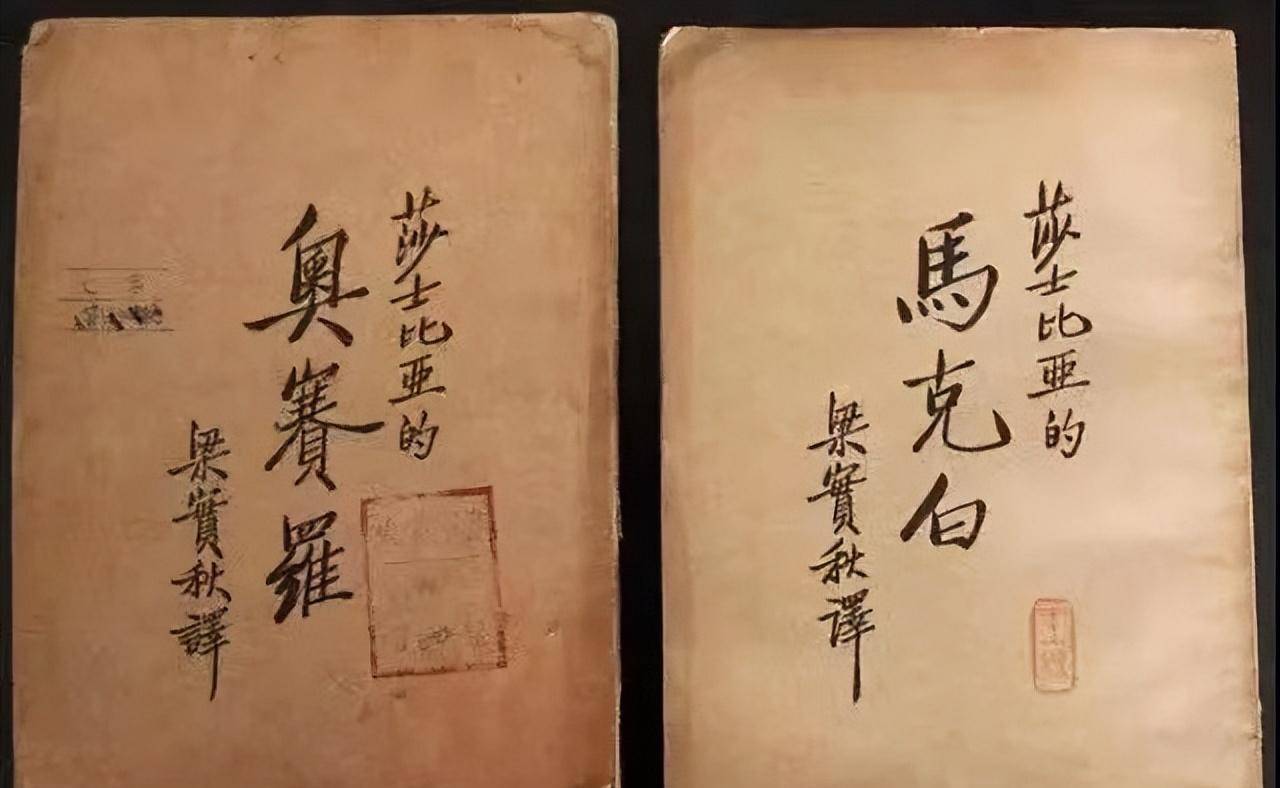

也是在這期間,梁實秋接受了一項重要工作,並花費了近40年完成這項工作。

胡適任中華教育文化基金董事會期間,組織翻譯《莎士比亞全集》,原定是由聞一多、徐志摩、葉公超、陳西瀅和梁秋實一起做這個工作。但種種原因,其他幾人最終並未參與進來,而由梁實秋一人獨立完成翻譯工作。

在這個過程中,他始終以一絲不苟的態度最大程度還原原作,堅持逐句翻譯,絕不刪減原文。所以才有學者稱梁實秋所譯的《莎士比亞全集》是中國翻譯界的「一座豐碑」。他本人也被稱為中國系統研究莎士比亞文學第一人。

榮譽和成就是真實的,但這其中的艱難困苦,也只有始終不離不棄陪伴他的妻子程季淑知道。

梁實秋翻譯《莎士比亞全集》部分手稿

1934年,梁實秋又應胡適邀請到北京大學任外文系主任。一路北上,程季淑帶著三個孩子一直陪伴著梁實秋。

可惜安穩的日子只過了兩年,「七七事變」時梁實秋因言論不當上了日本人的「黑名單」,人身安全受到嚴重威脅。為了避禍他不得不離開北平。

但雙方老人都在這裡,他們的孩子也尚且年幼。前路不明的情況下,夫妻二人決定梁實秋一人南下,程季淑留在北平照料一家老小。

不知他們當時做出這個決定時,程季淑下了多大的決心。一名普通女子,在亂世之下一人承擔全家老小的生計,這其中的艱難,絕不只是「艱難」二字可表達的。

由於戰亂,有好幾年程季淑與梁實秋只能偶爾書信聯繫,而沒有任何來自丈夫的幫助。即使這樣,她仍然咬牙為梁實秋撐起了這個家。

直到1943年程季淑的母親去世,她才帶著孩子到四川與梁實秋團聚。此時距北平一別已過去6年,程季淑雖只有42歲,但這六年的操勞卻已給她鬢邊添了白髮,眼角描上皺紋。

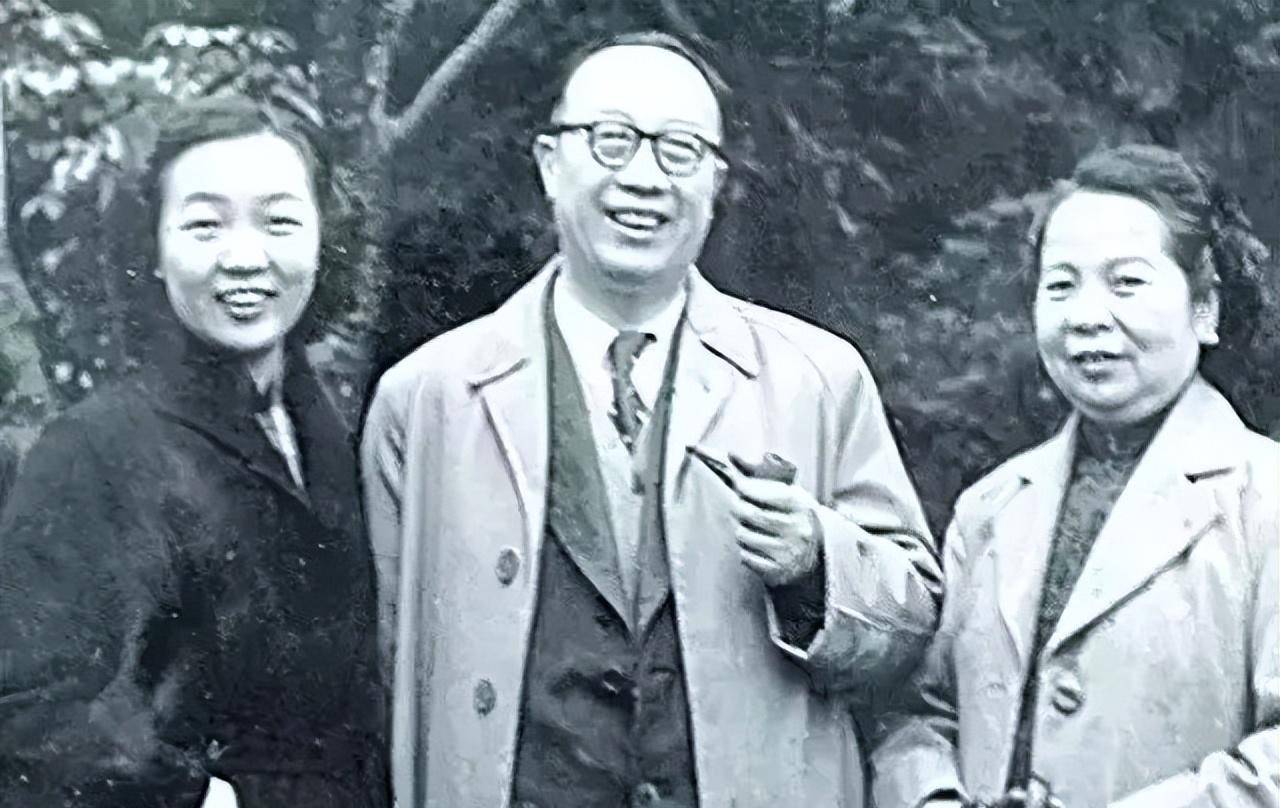

右一程季淑,右二梁實秋

他們也終於算是守得雲開見月明,結束了半世漂離的生活,在此後30年歲月里,朝夕相伴。

1949年,梁實秋攜全家定居台灣,其後帶妻子前往美國看望長女,順便遊歷一下異國風景。此後的幾十年里,這對患難與共的老夫妻台灣美國兩地生活,終於體會了一下平凡夫妻安逸悠閒的穩定生活。

歷經戰亂得來的寧靜生活總是特別值得珍惜,梁實秋以為他的餘生會在寧靜悠閒中慢慢走到盡頭,他沒想到意外來得這樣突然。

1974年4月,梁實秋與程季淑在西雅圖一家商場購物,程季淑低頭間發現梁實秋的鞋帶開了,出於習慣她俯身為丈夫繫鞋帶。梁實秋伸著腳,笑眯眯的低頭看妻子。

這也許只是夫妻間多年的習慣,也許只是他們表達愛與關懷的一個小動作。但梁實秋怎麼也沒想到,這卻讓他與妻子從此天人永隔。

商場裡一架梯子突然倒下,不偏不倚砸到程季淑身上。已經73歲的老人怎麼經得起這樣重擊,當時情況已經非常不好了。

大家七手八腳將她送去醫院,梁實秋早已嚇得魂不附體。

程季淑仍然安撫他「你不要急,不要急。」見梁實秋實在是惶惶不安,程季淑還勉強給了他一個微笑,而這是她留在世上的最後一個微笑。

晚年程、梁夫婦

「惟將終夜長開眼,報答平生未展眉。」程季淑意外去世,梁實秋也仿佛跟著一同去了。用他自己的話說有如被雷擊的樹,一半焦黑,一半尚有枝葉,但生意已盡。

其實梁實秋與程季淑並不避諱死亡的到來,季淑還曾笑說如果能手拉著手一起數1、2、3然後一起死掉,那便是再好不過的事情。可這終究是奢望了。

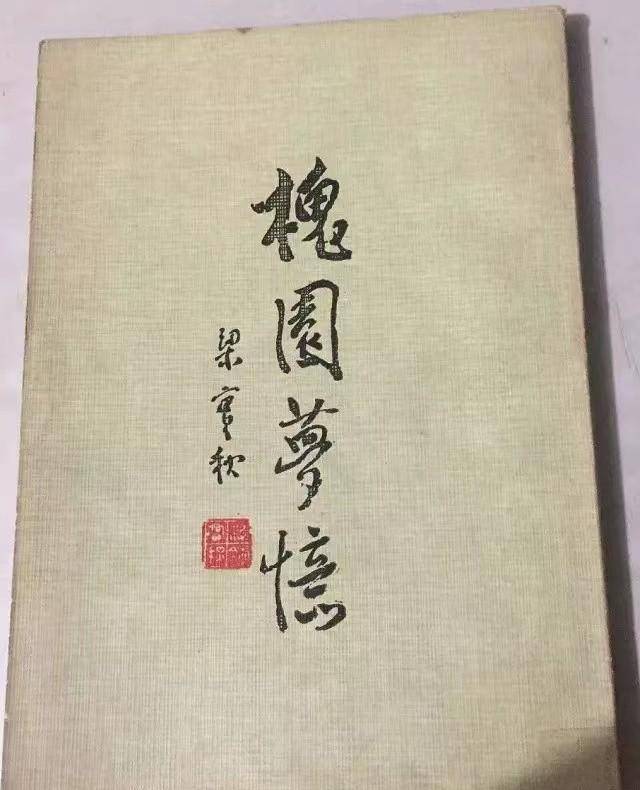

程季淑去世後安葬在美國西雅圖的槐園,她的墓邊是梁實秋給自己的「自留地」。

他每周都攜鮮花看望亡妻,但仍難排遣心中鬱結,遂提筆寫下一篇悼念的祭文名為《槐園夢憶》。

但世間之事總是很難預料,誰也沒想到這本《槐園夢憶》竟為梁實秋結下了另一段姻緣。

《槐園夢憶》書稿完成後,出版商台灣遠東圖書公司邀請梁實秋校閱清樣,梁實秋便赴台洽談出版事宜。這趟台灣之行,他遇到了他的第二位夫人,韓菁清。

韓菁清是台灣小有名氣的歌星。她的姨夫與遠東圖書公司的老闆是朋友,梁實秋在台灣期間幾人剛好碰面,他們也便這樣結識了。

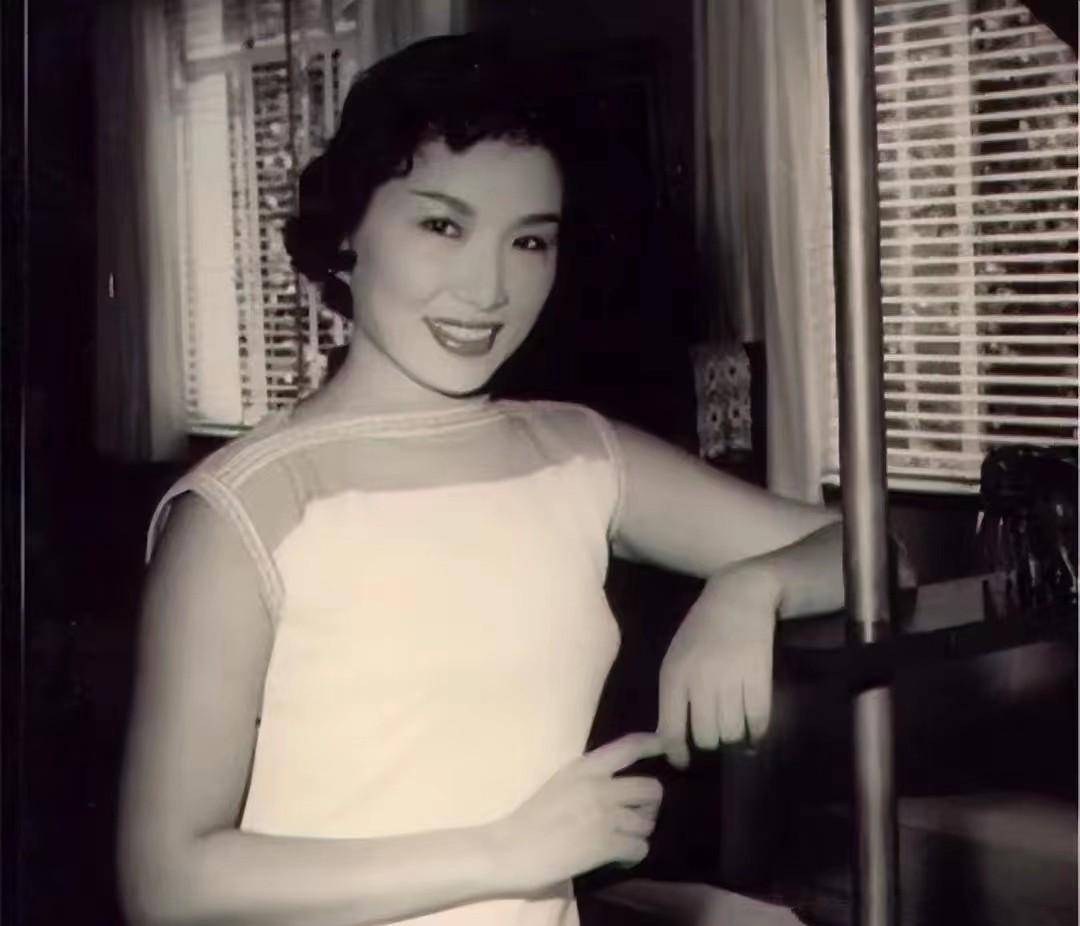

青年時期韓菁清

只淺淺幾句交談,梁實秋便覺出這位韓小姐的與眾不同。她並不像演藝圈裡那些浮華空洞的美貌藝人,她沉靜、優雅,知識面廣泛並且學識淵博,這引起了這位老先生的關注和興趣。

在之後的日子裡,他們越走越近,彼此都覺得與對方是十分契合的靈魂伴侶。

但他們的感情卻在在台灣掀起軒然大波。彼時梁實秋是一位著作等身德高望重的學者,而韓菁清不過一介過氣小明星,她何堪匹配?

最令人側目的是梁實秋已經71歲,韓菁清不過40齣頭。近30歲的年齡差能有什麼真愛?不過是貪圖梁實秋的名聲和財產。

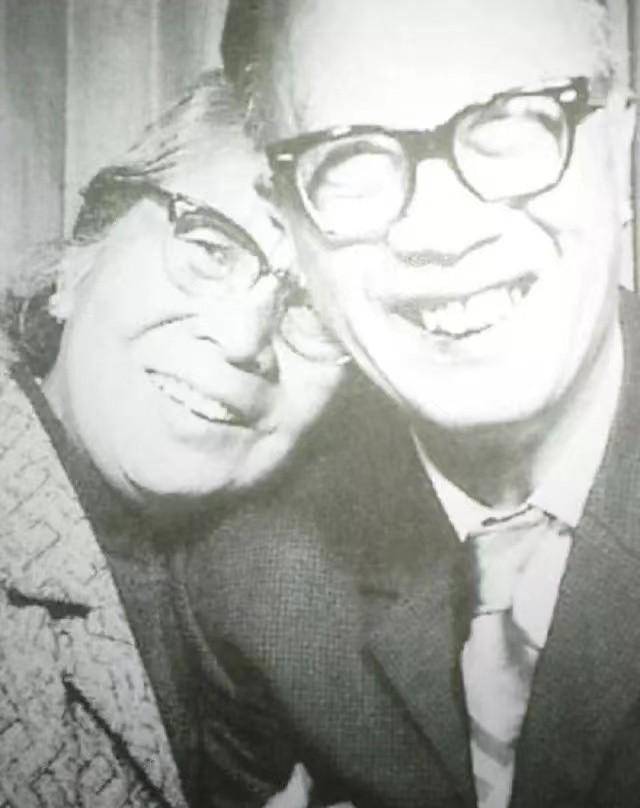

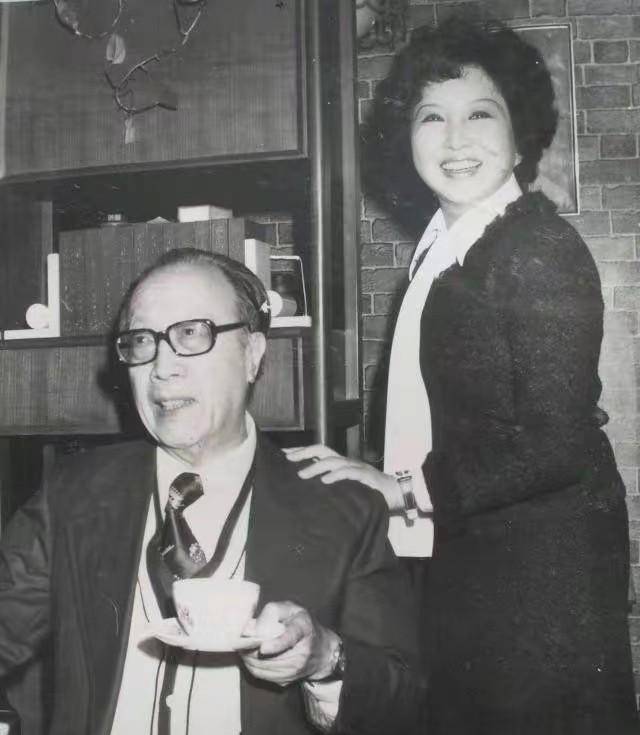

韓菁清與梁實秋

不只吃瓜群眾冷嘲熱諷,梁實秋的學生和朋友更甚,他們甚至結成組織批評抨擊這段感情,認為梁實秋晚節不保。至於對韓菁清,那更是極盡挖苦。

然而實際上真是這樣麼?

韓菁清並不只是一個過氣明星。

韓菁清非常有錢。他父親韓惠安早年做鹽商,積累了大量財富,別人買房子是一間間買,有錢人家大不了是一棟棟買,韓惠安買房子則是買下一條街。

而韓家小輩包括叔伯家只有她這麼一個女兒,所以韓菁清是整個韓氏家族捧在手心長大的,從小到大她就沒缺過錢。

梁實秋和韓菁清,他們只是彼此愛慕對方的才華和性情。

這從他們婚後12年生活的點滴中可窺見一斑。梁實秋年紀不小,很多慢性疾病在飲食上都有禁忌和要求,韓菁清便精心為他打理膳食,不許他吃甜食。

有一次梁實秋忍不住偷吃,韓菁清氣得跑到浴室躲著不肯出來。梁實秋便站在門口唱韓菁清的歌,直到韓菁清忍不住笑著走出來。

在他們結婚前,梁實秋是帶著助聽器的,婚後反而不帶了。因為可以正大光明聽韓菁清在耳邊絮絮低語。

1987年,梁實秋與韓菁清共同生活的第12個年頭,這次是梁實秋先一步離開。臨走前他說:「對不起啦,還是要留你一個人了。」

這一年韓菁清56歲,送走了梁實秋,她又獨自生活了七年,1994年,63歲的韓菁清在台北去世。

什麼是愛?有人覺得,梁實秋就應該守著《槐園夢憶》,守著他與程季淑的家,用回憶填滿他以後的歲月,在懷念中溘然長逝,才是忠貞,才是愛。

其實生離死別後用餘生想念和祭奠是愛。遇到一個合適的人,開始一段新的生活也是愛。

程季淑在時,梁實秋從未背離過他們的婚姻和家庭,他們恩愛到白首,這便是梁實秋的忠貞。

當年梁實秋與程季淑曾討論過生與死。他們一致認為先死的才有福氣,梁實秋勇敢的表示願意承擔後死的痛苦。彼時程季淑諄諄囑咐他要這樣那樣的照顧好自己。

他們祈願的是彼此安好,那麼一方先一步離去,留下的那個能過得幸福,不是兩個人原本的心愿麼?