为人父母,不仅是孩子的榜样,更要对孩子的人生起到启蒙的作用,然而,并不是每一任父母都是合格的老师。

倘若父母为了一己之私,把一切正常的孩子送进精神病院,对孩子实行常人无法理解的“强制治疗”,让孩子遭受无妄之灾,这样的父母还算父母吗?

十几年前,邹宜均的母亲和哥哥想要谋夺她的财产,两度将她强制送入精神病院,限制人身自由。

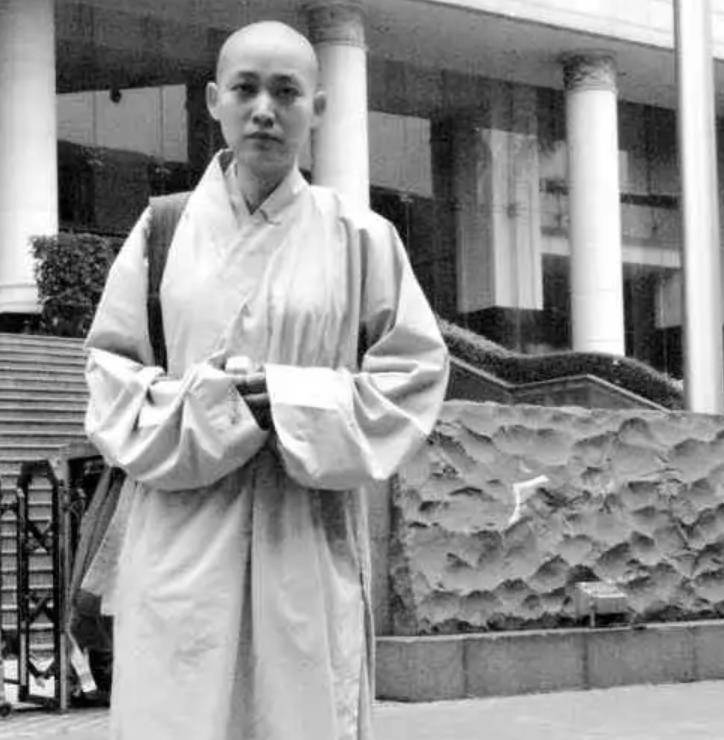

出院后的邹宜均向法院提起诉讼,毅然与家人断绝了关系,从此青灯古佛,云游四海。

在邹宜均身上,我们能够看到亲情中最丑恶的一面,人性中最不齿的一面。这一切究竟是怎么回事?

01、成长经历

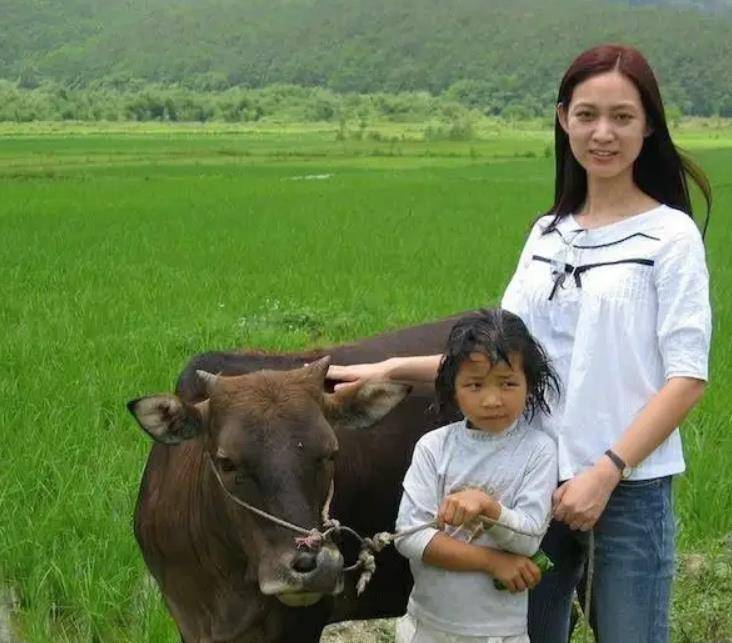

邹宜均出生在广东惠州,家中有四个兄弟姐妹,她排行老幺。

在她成长的年代,重男轻女的现象并不是什么新鲜事,在一些并不发达的地方表现得更加明显。

父母对她满怀期待,希望她是个男孩,可邹宜均出生后让他们失望了,于是,本该享受亲情和爱意的孩子,从小就得看父母的脸色过活。

邹宜均活得小心翼翼,主动干最多最繁重的农活,费尽心思讨好父母,努力学习,试图用优异的成绩单搏得父母的一句夸奖,可现实却反复让她失望。

父母毫不在意她所取得的成绩,只认为那是理所应当的。在他们的观念里,女孩子将来都要嫁人,都是“赔钱货”,女孩子的身份仿佛就是邹宜均的原罪。

邹宜均和她的哥哥姐姐从小被父母控制着,什么都要做到最好。其中,父亲是全家的权威人物,母亲性格强硬,禁止孩子们提出自己的想法。

稍有反抗,就是一顿拳打脚踢,邹宜均的哥哥被父亲强行更改了大学志愿,邹宜均的姐姐则因为父亲的偏见被迫和喜欢的人分开。

都说强扭的瓜不甜,可邹宜均的父母却不在乎,他们偏执地只要一种服从,孩子的思想无关紧要,邹宜均就是在这样冰冷的环境下长大的。

尽管如此,邹宜均依旧长成了一个性格温和、文静的漂亮女孩,不美满的家庭并没有让她一蹶不振。

18岁时,她以优异的成绩考上了华南师范大学的经济管理系,不仅远离了让她窒息的家庭,还收获了一段属于自己的感情。

闲暇时,邹宜均经常参加公益活动,因为自己淋过雨,所以想为他人撑把伞。

邹宜均深知,自己童年的不幸已经成为了定局,但她可以改变其他孩子的童年,给他们一点温暖。

对未来充满希望的邹宜均此刻并不知道,等待着她的竟是一场精心策划的灭顶之灾。

02、噩梦开端

2005年,是改变邹宜均命运的一年。

一向强势的父亲患上了肺癌,在病床上呼吸困难,苟延残喘。邹宜均看着病榻上的父亲,惊奇地发现,那个严厉的男人,居然已经变得如此苍老。

客家人的传统,家中有亲人得病,需要通过结婚冲喜,就因为这个原因,母亲要邹宜均结婚,叫她回来也正是这个目的。

每一个女孩子对结婚都有过憧憬。邹宜均难以置信,就因为这样的封建思想,难道就要这么武断地付出自己的婚姻吗?

但母亲说道:“你必须结婚,这是传统。日子慢慢过,现在家里没结婚的只有你,不要做不孝子。”

母亲的态度太过强硬,无奈之下,邹宜均服从了母亲的决定,和自己的未婚夫结了婚。

这段太过着急的婚姻可想而知并不会有什么结果,三观、性格间巨大的差异逐渐暴露出来,让双方都很痛苦,吵架更是家常便饭。

冲喜并没有给父亲带来好消息,不久后,父亲去世了,家里的顶梁柱没有了,但邹宜均发现自己心里竟然没有怎么难受。

这段仓促的婚姻起源于一场封建迷信,结束于亲人的离去,父亲的离世让这段本就不稳固的婚姻摇摇欲坠。

邹宜均本以为这辈子就这样凑合下去了,谁知道一次机缘巧合,她意外发现了丈夫出轨的证据,这可以说是压死骆驼的最后一根稻草。

生活和感情的双重不顺,让邹宜均下定决心结束这一切,协商过后,邹宜均和丈夫离了婚,结束了这段只有短短47天的婚姻。

丈夫给了她30万作为赔偿,也算是好聚好散,为这段时间的婚姻生活划下句点。

父亲曾给邹宜均留下一处房产,再加上这30万的补偿,如果没有意外,邹宜均本能好好生活下去。

然而,这房产和30万却招来了有心人的惦记,这些人也并不是外人,正是邹宜均的母亲和哥哥。

邹宜均想要把钱拿出一部分来做公益,母亲表示非常不能理解,她将钱扣下,不肯归还给邹宜均,矛盾就这样爆发了。

“我十月怀胎生了你,这钱你拿来孝敬我不是很合理吗?”母亲非常诧异。在她的记忆里,邹宜均似乎从未有过这样违逆她的时候。

邹宜均的态度也非常强硬:“我可以孝敬你,我也会孝敬你,但你不能扣着我的钱让我孝敬。”

就这样,邹宜均长久以来难得的一次“反抗”,让母亲有了一个想法。

母亲认为邹宜均疯了,是在外求学的几年让她放松了对女儿的管控,应该把邹宜均送去“治病”,这样就能恢复成从前自己那个乖巧听话的女儿了。

更何况,自己的儿子马上就要成家立业,比邹宜均更需要这房产和30万,邹宜均不知道,此时此刻,一个来自身边亲人的罪恶的谋划已经诞生了。

03、无妄之灾

2006年10月,邹宜均和哥哥一起去给父亲扫墓,路上突然遭到了几个自称是公安人员的陌生的胁迫。

肢体冲突之下,邹宜均被注射了药剂,强行带到车上,被送进了广州白云心理医院。

事情发生的时候,邹宜均的哥哥全程面无表情地看着妹妹在几个壮汉的手下挣扎。

邹宜均震惊于哥哥的无动于衷,但不容她想那么多,在药物的影响下她很快就失去了意识。

即使在医院醒来,天真的邹宜均依旧以为只是一场误会,然而让她万万没想到的是:

母亲和哥哥却当着她的面,说她情绪狂躁,有自杀倾向,需要接受治疗,并给出了一份书面声明,向院方提出“除家人之外,其他人不得探视”的申请。

照理来说,病人家属要求不得让病人与家属以外的人见面的做法在精神病院是很常见的,但如果病人的病情比较严重,医院会向家人提出特别看护的建议。

从邹宜均的“病情”来看,她并没有特别看护的必要,但她的家人却提出了24小时特别看护的要求,这显然是不合常理的。

奇怪的是,当时医院的所有人却都没有提出这一点,反而心照不宣地将邹宜均以高规格的看护手段“留院治疗”。

就这样,邹宜均的家人为她化名“韩丽”,将一个心智健全的正常人送进了精神病院“接受治疗”,母亲则顺理成章地接受了“精神病”女儿名下的所有财产。

从天降横祸,在家人的冷眼旁观下被陌生人强行带走,到精神病院里家人与“医生”不顾她的辩驳挣扎强行诊断并留院治疗,这一切发生得都是那么突然。

这个女孩的心灵受到了多大的伤害,有多么的无助和恐惧,可想而知。

在那个与世隔绝的心理医院里,医生和护士无视她的解释和求救,强迫她服下大量药物,有时还要接受电击治疗。

作为“精神病人”,如果邹宜均没有服从安排,想要逃离,就会遭到惩罚,就和小时候没有服从父母一样。

在此期间,邹宜均的所有“疯言疯语”在医护人员眼里都无比正常,毕竟大部分精神病人都说自己没有病。

从一开始的据理力争,到后来的麻木不堪,邹宜均将所有愤怒与委屈藏在心底,默默等待着时机。

这段暗无天日的日子持续了一段时间后,邹宜均终于找到机会,给自己的朋友黄雪涛律师拨打了求救电话。

黄雪涛立即赶到医院,却被拒之门外,无奈之下只能通过向媒体爆料,通过舆论施压,几经周折,才让事情有了转机。

2006年10月26日,邹宜均跟着家人出院,却并没有回到家中,而是被母亲再度哄骗到中山埠湖医院。

才出虎穴,又入狼窟,邹宜均拼命反抗,却遭到比以往更恶劣的对待。

在那里,十几个人一间房,有男有女,吃喝拉撒毫无隐私,母亲更是专门为她请了一个陪护,更加严格地看管她。

“我毫无尊严,生不如死。”这是邹宜均后来接受媒体采访时的原话,声声泣血,痛苦不堪。

如此种种,邹宜均也算看清了家人的真面目,不再对亲情抱有幻想。

“我不能放弃,我一定要出去,揭穿他们丑恶的嘴脸,把他们告上法庭。”邹宜均在心里暗暗发誓。

24小时的监视很难有机会像上次一样轻易操作,于是,邹宜均开始表现得非常顺从,让吃药就吃药,让治疗就治疗,就这样慢慢放松了周围人的警惕。

几个月后,趁看护不备,邹宜均拿起电话再次联系了自己的朋友黄雪涛律师。

这一次,她终于成功了,脱离了医院的控制,也终于下定决心,要拿起法律武器维护自己的权益。

04、对簿公堂

正义可能会迟到,但绝不会缺席。就这样,邹宜均逃离后,第一时间把自己的母亲哥哥和精神病院告上了法庭,声称他们对自己进行非法拘禁,动用刑法。

开庭当日,邹宜均所提供的证据让所有人瞠目结舌,人们震惊于竟然真的有为了钱把没有病的女儿送进精神病院的人。

面对铁证如山,母亲和哥哥聘请的代理律师百口莫辩,被告方医院也无言以对。

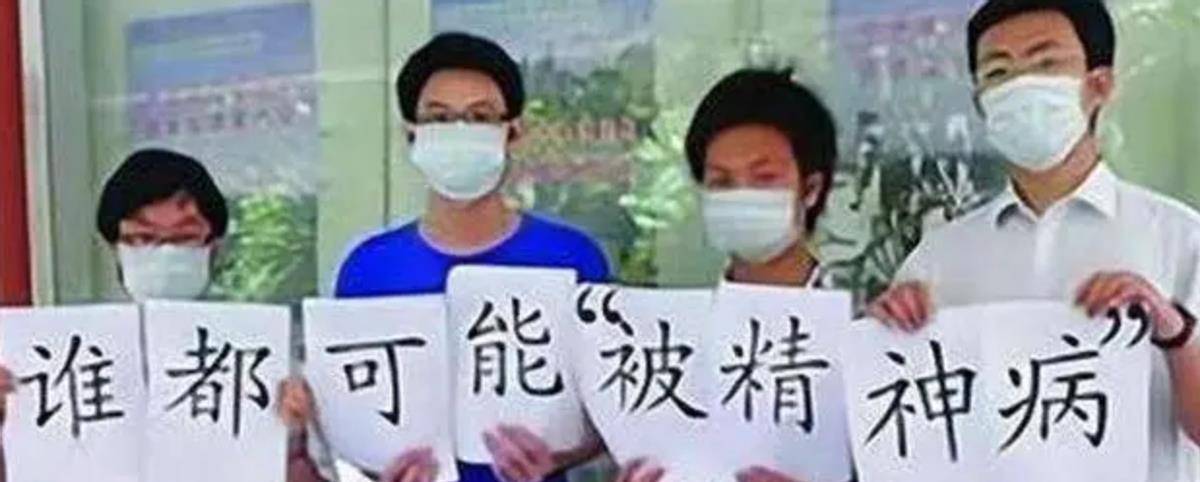

如何证明自己不是精神病?

这个问题就像是一个悖论,因为精神病人所做的任何事都是能够用“病情严重”来解释的。

一个正常人在精神病院中,被贴上了“精神病”的标签,就再无脱身之日,他的一举一动都将带上“精神病”的前提。

除非医生认为你已经“痊愈”,否则这将毫无意义。

邹宜均面临的就是这样的问题,那时,她拼命解释,向每一个医生护士解释,说自己是正常人,是非自愿进来的,可并没有人听她的话。

被践踏人权、百般刁难的邹宜均终于在法庭上用一张又一张证明,证实了自己是具有完全行为能力的当事人,而非精神病人,何其讽刺!

当被问起为什么要这么做的时候,邹宜均说:

“我要让和我有一样经历的人获得关注。我能够做到的,你们也一样可以,一定要拿起法律武器来保护自己。我要让大家敲响警钟,防止更多这样的悲剧发生。”

让公众意外的是,邹宜均只向母亲提出了1万元象征意义上的精神损失费和一句道歉。

她的代理人黄雪涛律师说:“这只是象征性的索赔。打官司关键还是希望法律给予一个明确判决,终结邹宜均对强制收治的恐惧。”

“如果不打官司或官司输了,她的家人还是可能会随时将她送入精神病院,如果精神病强制收治不用合理的法律程序加以约束,我们所有的人都有可能受到这种伤害。”

但显而易见的,受到这样伤害的邹宜均已经不会再接受这样的家人了,离开法庭时,邹宜均与母亲和哥哥断绝了关系。

一个年纪不大的女孩,却遭受了这样重大的创伤,还是来源于自己的家人。

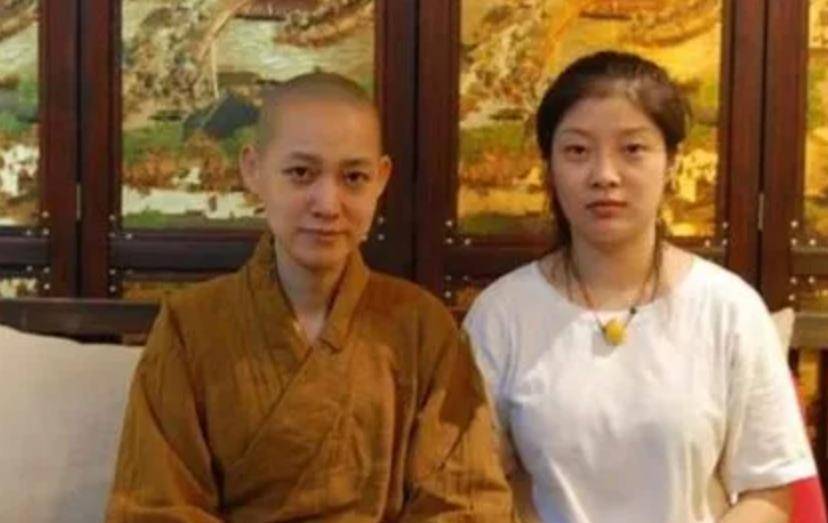

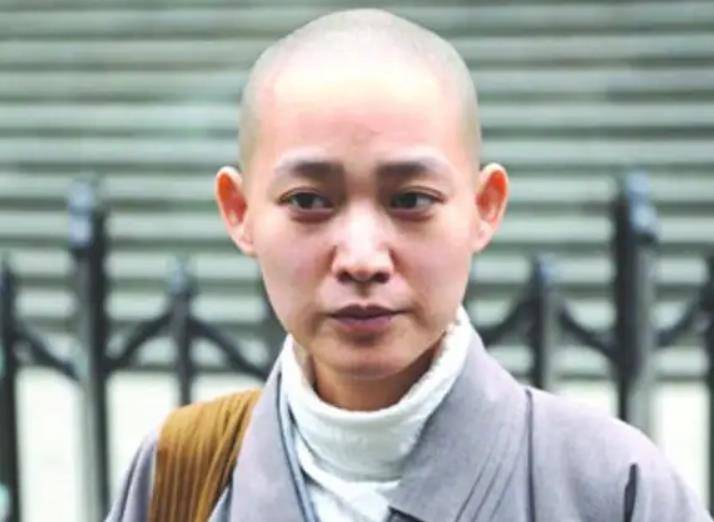

心灰意冷的邹宜均最终决定剃度出家,通过树立信仰的方式抚平自己的伤痛,这个令人唏嘘的悲剧就这样通过一种传奇的方式落下了帷幕。

05、小结

出院不久后,邹宜均便写了一篇文章《疯人院日记》,将在医院的全部遭遇公之于众。

并且,为了防止有人受到她这种遭遇,邹宜均还撰写了《精神卫生独立报告》,用自己的亲身经历唤起了《中华人民共和国精神卫生法》的推行,让众多和她一样被蛮横定义的“精神病人”看到了希望,捍卫了自己应有的权利。

在上海,有位名叫徐为的患者,已经在精神病院住了将近10年,他曾经也逃跑过,但是当天就被抓回去了。

黄雪涛律师委托上海的杨卫华律师,以侵犯人身自由权为由,对徐为所在的精神病院和作为其监护人的哥哥提起诉讼。

由于起诉的时间是2013年5月6日,《精神卫生法》正式实施的第6天,因此徐为案也被称作“精神卫生法第一案”。

并且早在邹宜均之前,由于当时我国对精神病界定暧昧,有太多的人因为矛盾,被身边的人以精神病的名义送进了精神病院“接受治疗”。

江苏南通的朱金红就是一个典型的例子,因三处房产,朱金红被母亲唐美兰“绑架”至精神病院,要求医院认定她“无完全民事行为能力”,以将女儿名下所有财产移交给自己打理。

面对镜头,唐美兰也一口咬定,朱金红患有精神分裂,即使她拿不出任何证明朱金红患病的有力证据,如此骇人听闻的遭遇,与邹宜均何其相似!

2007年,邹宜均在湖北剃度出家,法号果实,希望能够从信仰的力量中平复家人带来的伤害。

从此,邹宜均离开家庭独自生活,如鸟投林,彻底获得了自己想要的自由。

如今,皈依佛门的她云游四海,在各地从事佛学推广,邹宜均在弘扬佛法的过程中,继续为引导人们关注被精神病、被强制住院等人人自危的问题。

也在继续之前完成之前被家人极力反对的公益事业,走进福利院用爱心温暖被亲生父母抛弃的孩子们。

如果家人不能给你温暖,至少法律能够终结你的痛苦,让恶人受到应有的报应。希望邹宜均后半生平安顺遂,在信仰和善意中获得安宁。

参考文献:

1、中国经济周刊《邹宜均事件回放》

2、南方日报《邹宜均身披袈裟出庭 控告被精神病院强制收治》

3、检察日报《“邹宜均案”引发精神卫生立法话题》