牽牛遙映水,織女正登車

星橋通漢使,機石逐仙槎

隔河相望近,經秋離別賒

愁將今夕恨,復著明年花

《七夕詩》 北周•庾信

七夕今宵看碧霄,牽牛織女渡河橋。

家家乞巧望秋月,穿盡紅絲幾萬條。

《乞巧》 唐•林傑

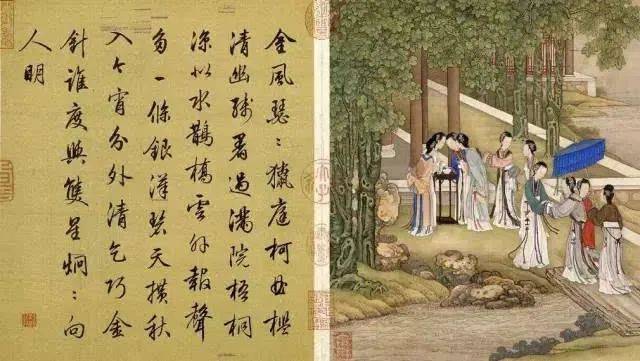

纖雲弄巧,飛星傳恨,銀漢迢迢暗度。金風玉露一相逢,便勝卻人間無數。

柔情似水,佳期如夢,忍顧鵲橋歸路。兩情若是久長時,又豈在朝朝暮暮。

《鵲橋仙•纖雲弄巧》宋•秦觀

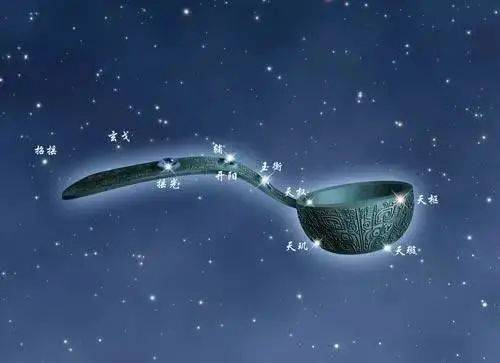

七夕·中國的女兒節

「七夕」最早來源於人們對自然的崇拜。古代,隨著人們對天文的認識和紡織技術的產生,有關牽牛星織女星的記載就有了。人們對星星的崇拜遠不止是牽牛星和織女星,他們認為東西南北各有七顆代表方位的星星,合稱二十八宿,其中以北斗七星最亮,可供夜間辨別方向。北斗七星的第一顆星叫魁星,又稱魁首。後來,有了科舉制度,中狀元叫「大魁天下士」,讀書人把七夕叫「魁星節」,又稱「曬書節」,保持了最早七夕來源於星宿崇拜的痕跡。

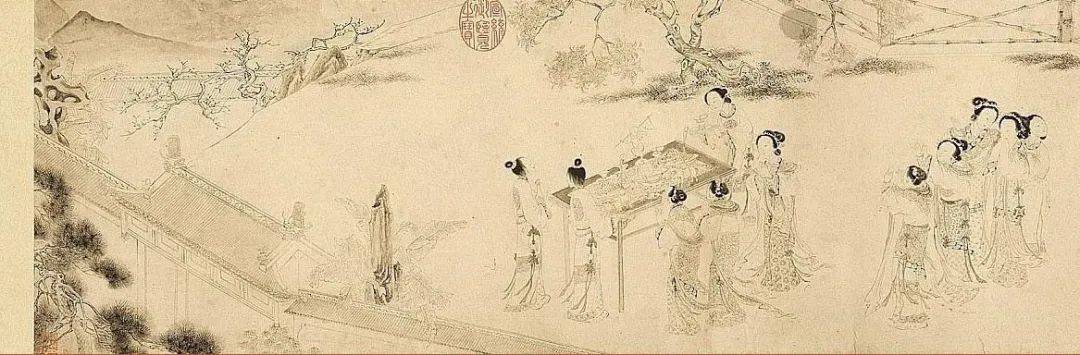

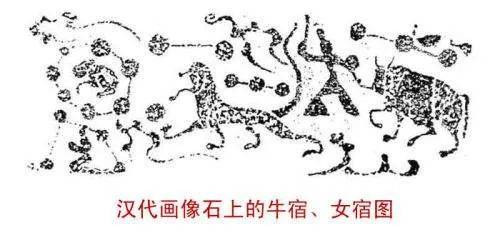

乞巧節,最早起源於漢代。七夕乞巧,東晉葛洪的《西京雜記》有「漢彩女常以七月七日穿七孔針於 漢代畫像石上的牛宿、女宿圖開襟樓,人俱習之」的記載,這便是我們於古代文獻中所見到的最早的關於乞巧的記載。

節俗便是曬經書及衣裳,向雙星乞願和穿針乞巧。在「七夕」節這一天,未出門的姑娘們一定要手綁彩線,乞求未來像天上的織女一樣心靈手巧,因此,「七夕節」是古代女孩最重視的節日。七夕節的傳統活動就是女孩子們用彩線穿上繡針,比比誰的針線活做得好,同時擺上瓜果貢品,乞求心靈手巧。

經過長時間的演變後,一系列與乞巧有關的習俗在變化中逐漸形成。

以浮針求巧為例,女孩們會提前一天把一盆水放在院子裡,翌日水面會有浮塵。這時,女孩可以把針放進去,等太陽出來後觀察針在水中的投影。這個習俗的用意是祈求心靈手巧,假如針的投影是一些很漂亮的曲線,那麼浮針的女孩子就會認為求到了巧,反之就是失敗了。

明朝劉侗、於奕正的《帝京景物略》說:七月七日之午丟巧針。婦女曝盎水日中,頃之,水膜生面,繡針投之則浮,看水底針影。有成雲物花頭鳥獸影者,有成鞋及剪刀水茄影者,謂乞得巧;其影粗如錘、細如絲、直如軸蠟,此拙征矣。

由於過往女子的命運只能嫁作人婦、相夫教子,因此不少女子都相信牛郎織女的傳說,並希望以織女為榜樣。所以每逢七姐誕,她們都會向七姐獻祭,祈求自己能夠心靈手巧、獲得美滿姻緣的節日。這也就是「乞巧」這名稱的來源。婦女亦會結彩樓,預備黃銅製成的細針(七孔針),以五色細線對月迎風穿針。久而久之,七夕也成為了「女兒節」。

2006年5月20日,七夕節被中華人民共和國國務院列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

2012年,烏丙安、葉舒憲等專家共同倡議將七夕節列為國家法定節假日。

「七夕」也來源古代人們對時間的崇拜。「七夕」又是一種數字崇拜現象,古代中國人把日、月與水、火、木、金、土五大行星合在一起叫「七曜」。七數在民間表現在時間上階段性,在計算時間時往往以「七七」為終局。(以「七曜」計算的「星期」,在日語中尚有保留。)

古代民間把正月正、三月三、五月五、七月七、九月九再加上預示成雙的二月二和三的倍數六月六這「七重」均列為吉慶日。

「七」又與「吉」諧音,「七七」又有雙吉之意,是個吉利的日子。在台灣,七月被稱為「喜中帶吉」月。因為喜字在草書中的形狀好似連寫的「七十七」,所以把七十七歲又稱「喜壽」。

「七」又是算盤每列的珠數,浪漫而又嚴謹,給人以神秘的美感。「七」與「妻」同音,於是七夕在很大程度上成了與女人相關的節日。

「七夕」最早來源於人們對自然的崇拜。從歷史文獻上看,至少在三四千年前,隨著人們對天文的認識和紡織技術的產生,有關牽牛星織女星的記載就有了。人們對星星的崇拜遠不止是牽牛星和織女星,他們認為東西南北各有七顆代表方位的星星,合稱二十八宿,其中以北斗七星最亮,可供夜間辨別方向。北斗七星的第一顆星叫魁星,又稱魁首。後來,有了科舉制度,中狀元叫「大魁天下士」,讀書人把七夕叫「魁星節」,又稱「曬書節」,保持了最早七夕來源於星宿崇拜的痕跡。

七夕是中國民俗大節之一,在漢代以前不一定是在七月七日,大約是在七月朔日。七夕的時間點在上古是根據織女星的位置確定的,與織女星相對的是牽牛星在古代同樣被作為天文時間變化的標誌。

上古七月初昏時銀河正對著門口,織女星在正東方向出現。人們以織女星出現的方位確定七月月序,它與北鬥鬥柄的南指相配合,相輔相成。

《星經》上明確地記述了織女星出現的日期,「織女三星,在天市東,常以七月一日 ,六七日見東方」。織女星只要初昏時在正東方向出現,就標誌著進入了秋季月序,首次出現的時間是七月初一。

由於織女星與牽牛星分別為銀河兩側的兩顆極亮的星星,二者在上古時候就受到人們的特殊關注,作為星紀的標誌。

隨著社會生活的發展,人們的想像力日益豐富,於是將人間生活投射到蒼穹天幕,逐漸滋生了有關織女、牽牛的神話傳說。

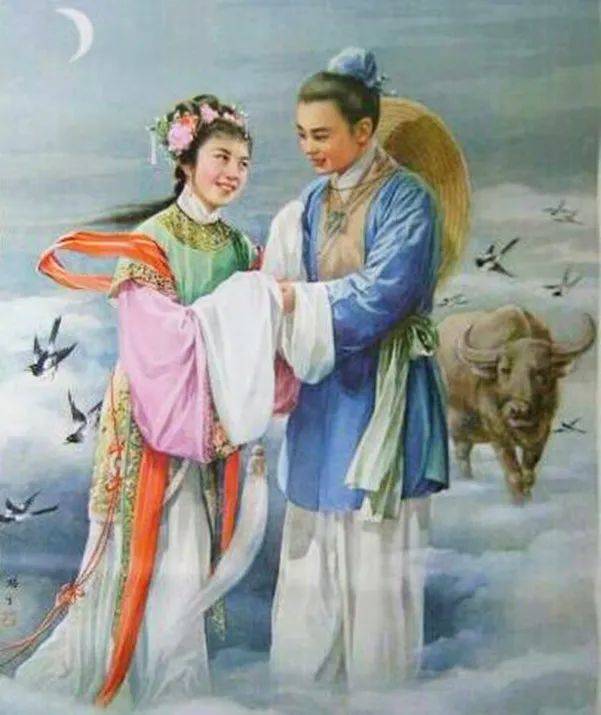

相傳牛郎織女各在天河(銀河)的一端,七月初七晚上喜鵲在河上搭橋,他們得以相會。牛郎織女的故事,曾經歷了一個漫長的發展階段。

早在《詩經·大東》中,就有「跂彼織女,終日七襄」、「睆彼牽牛,不以服箱」的詩句。東漢的《古詩十九首》:「迢迢牽牛星,皎皎河漢女……盈盈一水間,脈脈不得語。」借天上的悲劇述說人間的離情,這裡首次點明了牛郎織女的關係。

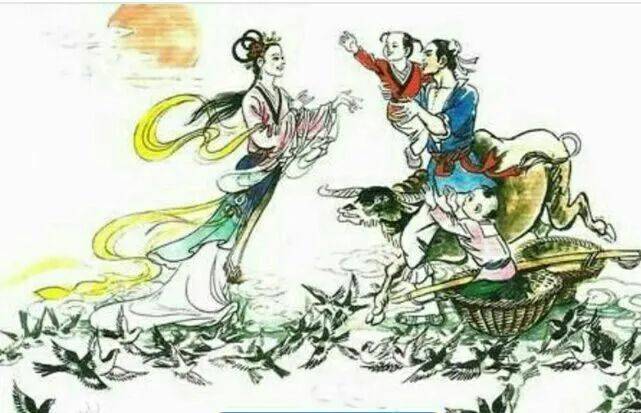

織女與牛郎的悲劇傳說演進到鵲橋相會的喜劇故事,大約發生在漢武帝時期,在《太平御覽》上記載了七月七日漢武帝與西王母多次聚會的傳說,表明七月七日已是人神交遊的吉日良時,而西王母降臨前每有青鳥探看,又為漢代將烏鵲融入牛郎與織女的傳說提供了依據。

漢代民間認為鵲重感情,「鵲腦令人相思」,逐漸演化出烏鵲搭橋的傳說。

東漢應劭的《風俗通》:「織女七夕當渡河,使鵲為橋,」明確織女與牛郎鵲橋相會。

比較完整記載牛郎織女故事的是梁代殷芸的《小說》:「天河之東有織女,天帝之子也。年年機杼勞役,織成雲錦天衣,容貌不暇整。帝憐其獨處,許嫁河西牽牛郎。嫁後遂廢織紝,天帝怒,責令歸河東,許一年一度相會」流傳於民間的牛郎織女的形象便豐富生動了起來。

民俗專家:七夕本是「女兒節」「夫妻節」

在中國傳統文化中,七夕其實更接近「女兒節」,「在傳統社會,女子在七夕這一天『乞美』『乞巧』『乞子』,反映了她們對容貌美麗、心靈手巧、生兒育女的渴望。甚至連七夕節活動主要場所,都是安排在相對私密的庭院中。」

在作為七夕文化重要來源的織女牛郎傳說中,織女突破阻攔下嫁牛郎,成為大膽追求愛情的代表。值得注意的是,她與牛郎的關係是夫妻而非情人,並育有一對子女。兩人對愛情的忠貞不渝,符合中國傳統價值觀特別是家庭觀念,這也正是七夕文化歷經數千年經久不衰的重要原因。

「文化是不斷發展變化的,七夕節的內涵也會隨時代變遷,其中那些符合中國優良傳統、契合時代精神的內容,例如織女、牛郎對愛情的堅守、對家庭的擔當,還將不斷傳承、歷久彌新,成為中國人善良風俗、倫理的一部分。」華中師範大學文學院青年學者高艷芳說。

作為七夕文化重要來源的織女牛郎傳說中,織女突破阻攔下嫁牛郎,成為大膽追求愛情的代表。值得注意的是,她與牛郎的關係是夫妻而非情人,並育有一對子女。兩人對愛情的忠貞不渝,符合中國傳統價值觀特別是家庭觀念,這也正是七夕文化歷經數千年經久不衰的重要原因。

圖文綜合自網絡

民俗┃清明的由來:論一個普通節氣完美進化民俗節日的成功史

民俗┃中國傳統節日「二月二,龍抬頭」:輕衫細馬春年少,十字津頭一字行

民俗┃「滾」元宵與「包」湯圓的前世今生

民俗┃正月十五「村歌社舞 元宵燈近」:都道今年勝去年

民俗┃「狀元遊街」:一首在元宵之夜響起的樂曲(台州市級非遺項目)

民俗┃「街頭元宵迎會」 :正月十四「迎財神」(台州市級非遺項目)