在西方,卫匡国(Martino Martini)被称为“中国地理学之父”,标志是1655年他的《中国新地图集》的问世。1655年以前,西方绘制地图上的中国可分为三个阶段:一是托勒密(Ptolemy)世界地图上的中国;二是马可•波罗(Marco Polo)世界观念影响下的中国地图;三是1584年巴尔布达(Luiz Jorge de Barbuda)《中国新图》的问世及其影响下的中国地图。实际上,在前两个阶段,西方还没有绘制出单幅的中国地图,因而也可以认为那是西方绘制中国地图的前史。1584年问世的《中国新图》是欧洲人第一幅刊印传世的单幅中国地 图,它在西方地图绘制史上无疑是有重大意义的。有如周振鹤教授所说,“这是欧洲人绘制中国地图的奠基之作”。[1]本文拟就《中国新图》的刊本、图形和内容做出考述。

一、《中国新图》的刊本

图一:《中国新图》,《地球大观》1570年拉丁文初版本

《中国新图》首次刊印于奥特里乌斯(Abraham Ortdius)《地球大观》(Theatrum Orbis Terrarum)的1584年拉丁文版。奥特里乌斯出生于比利时,是西方地图绘制史上佛兰德学派(兴盛于16世纪中叶至17世纪中叶,集中在欧洲低地国家荷兰和比利时)的主要代表人物之一。1570年,他的《地球大观》问世,这是第一部近代世界地图集,最早集中地反映了大航海以来西方获得的新的地理知识。《地球大观》问世后受到广泛欢迎,从1570年到1612年,用拉丁文、德文、法文、西班牙文、荷兰文、英文和意大利文7种文字共出了40多版(包括不断的增补以及附录)。[2]1570年初版的《地球大观》共有53幅图版,1598年奥特里乌斯去世时《地球大观》的图版及附图已增为150多幅,1601年以后他的后嗣将版权转让给乌里恩茨(Jan Baptiste Vrients),到1612年拉丁文版的地图已增至127幅,另附有38幅他人作品。[3]各版收入的地图数量并不一致,不同年代的版本陆续刊出一些新绘的地图。

刊印于《地球大观》1584年拉丁文版的《中国新图》见于该书第93页,原图367×470毫米,铜版画,未着彩色。[4]与一般地图不同的是,此图的方位是西上东下,北右南左。图上题名框内,刻有如下文字:“CHINEA,olim Sinarum reginis,noua deio.aucore Ludouico Georgio”,全译当作:“中国,原称中国的地域,新的描绘。作者路铎维可•乔奇渥。”笔者今从《地图中国》一书的编者,将此图简译为《中国新图》。[5]路铎维可•乔奇渥即葡萄牙耶稣会士乔奇•德•巴尔布达,他的这幅中国地图手稿在其去世那年即1580年经由西班牙本笃会修道士、东方学家和注释家蒙塔努斯(Benedictus Arias Montanus)传到奥特里乌斯手上,并由后者刊入《地球大观》的1584年版。西方有学者说巴尔布达曾居于中国多年,并著有《中国描述》(A Deion of China)—书,[6]但说者并未做出实证。[7]刊印者是奥特里乌斯自无疑问,而且应当说正是由于他的刊印和留下绘制者的名字,此图及其绘制者才得以为世人所知。再说奥特里乌斯不仅是刊印,他还为此图编印了相应的解说文本,故有人将此图的署名写作“巴尔布达—奥特里乌斯”也是可取的。这样的署名可以全面反映此图的绘制和刊印传播的史实。

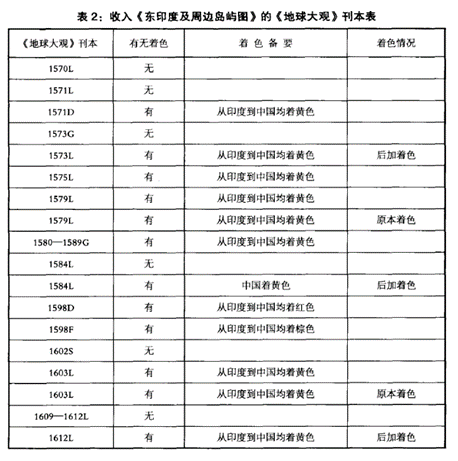

《地球大观》中所收的《中国新图》,不仅见于1584年的拉丁文版,而且多见于后来的各种文字的版本,这就使它在欧洲国家中得到广泛传播。今试将笔者知见的《中国新图》刊本情况列表如下:

注:本表基本上依据布劳克博士夫妇(Dr.Marcel van den Broecke and Dr.Deborah van den Broecke-Günzburger)在其Cartograohica Neerlandica网上所提供的数据制成,仅稍有补充(表中加有*号者)。空缺之项即相关资料尚未得见。他们是学者兼经营者,故能提供一般学人难以举述的某些数据,如此幅地图他们估计今流通之数为144幅。L—拉丁文本,G—德文文,F—法文本,S—西班牙文本,E—英文本,I—意大利文本,3Add—第三次补印本。

据表1并查读表上列出的诸种原图可知,《中国新图》从1584年初次刊出以后不断载于奥特里乌斯《地球大观》的各种版本中,而且它的图形和内容始终如一,没有做过改动;只有一个区别,即有的为黑白原版,而有的则在黑白原版上进一步手工着色为彩图。在各种文字的刊本中,地图上一概保持原来的拉丁文,只是相应的解说文本分别用不同的文字,这些文本的行文基本相同,但又稍存差别。

二、《中国新图》的图形

《中国新图》有一个图形,见上文图一即可了然。周振鹤教授说:就地图看,“中国形状轮廓是长方形”。[8]这样说,当然只是近似而已,不过也难以想出其他用词可以取代,我们只要知其实际形状就可以了。但关于这个“长方形”的中国图形,有一点还是需要讨论的。

在托勒密世界地图上,在马可•波罗世界观念影响下的世界或亚洲地图上,我们可以读到一些关乎中国的地名,但不能看到中国的图形,这也反映出当时西方人对中国的地理概念是十分模糊的。即使在奥特里乌斯《地球大观》的1570年初版本中,在其《世界地图》、《亚洲新图》、《鞑靼或大汗王国地图》以及《东印度及周边岛屿图》上,我们实际上也看不到中国的图形。不过,就《东印度及周边岛屿图》而言,却存在一个问题。

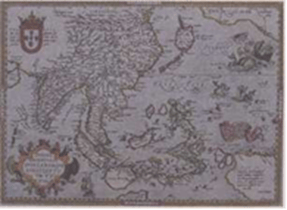

在《地图中国》一书所收的“东印度及周边岛屿”彩色地图上,东亚的一大片地域用黄色涂边,标作“蛮子与秦及中国(Mangi que et Cin et China)”,看起来勾勒出了中国的图形,也是“长方形”,编者所标此图的年代是“约1570年”,似乎不能认定它的确切年代。[9]如果它是奥特里乌斯《地球大观》1570年初版的一幅地图,那么这个中国图形是在1570年就已出现,尽管它并不是独幅的中国地图,但它毕竟呈现了中国图形,那就早于1584年的《中国新图》达14年。这个问题宜加考释。笔者为此查读了其他18幅《东印度及周边岛屿图》,今先编列表2如下:

注:本表所列仅限笔者寓目的地图。所据与表一同。除上面表一所列,增D—荷兰文本。

从表2可知,在《地球大观》的诸刊本中,《东印度及周边岛屿图》与其他地图一样,有不着色的,也有着色的。着色的又有两种情况,一种是原本着色,另一种是后加着色。凡着色者,基本上是从印度到中国的大陆均着一种颜色(多为黄色)。只有个别的例外,将标出中国的地域着为黄色,在表2中,仅见于1584L一例,此例是后加的着色。这一例出现在《地球大观》1584L刊本上,而正是这个刊本才开始收入《中国新图》,笔者以为这恰好可以说明,到1584年出现了《中国新图》的图形以后,才有人在为《东印度及周边岛屿图》(不管它未着色的原本是哪年的刊本)着色时就相当于中国的部分加绘出与《中国新图》近似的样子。[10]类似的加绘,除了1584L刊本的这一幅,现可见读的就是《地图中国》图册中收入的那一幅。将此两幅加以比对,可见后者所勾勒的中国图形,还与前者(1584L)又稍有差别,即在西南端添入“Cachvchina”(交趾支那)一角,这倒更与《中国新图》相一致,更可见出它是后加着色者所为。因而《地图中国》中的这幅《东印度及周边岛屿图》上用黄色勾勒的“中国图形”,也宜断为是后加着色才形成的,着色的年代也当在1584年《中国新图》问世以后。这么说,此两件《东印度及周边岛屿图》上用黄色表示的“中国图形”只能看作是1584年《中国新图》刊出后所产生的一种影响,它在西方的中国地图绘制史上并不具有开创中国图形的意义。而且从《东印度及周边岛屿图》上关于中国的标名也可看出,其中国概念还是托勒密、马可•波罗和大航海时代的混合,其所标的地名显得杂乱无章,这部分内容实在无法被看作是一种真实的中国地图。

据以上考释,我们还是可以确认,西方最早绘出中国图形的乃是1584年问世的《中国新图》。

《东印度及周边岛屿图》,《地球大现》1570年拉丁文版

《地球大观》1584年拉丁文版 《东印度及周边岛屿图》上将中国部分加绘黄色(在1570年拉丁文版上摹拟)

三、《中国新图》的内容

《中国新图》上的内容最引人注目的是标出了明代两京十三省名称,绘出了长城(有释文)和星宿海(仅标出“Lacus”[湖],无释文)。下面拟就地名、长城、圆湖以及风力四轮车等内容做一些考释。

关于地名问题。让我们先回到奥特里乌斯的《地球大观》。在《地球大观》1570年初版的《世界地图》上,其中国部分的地名,除了Cathaio,Mongol,Naiman,Tenduc,Turfan,Quinzai和Zaiton等,还标有China,Quanzu,Cantan和Liampo等,Quanzu待考;在同版的《东印度及周边岛屿图》上,除了Mangi,Cin,Quinzai和Zaiton等,还标有六十几个地名,其中包括较易识认的China,Cantan,Fuquian,Chequiam,Liampo和Campu(澉浦)等。这两幅地图上都标出了一些《马可•波罗游记》并未记述而是后来才闻知的地名。而在中国占有较大篇幅的《亚洲新图》[11]和《鞑靼或大汗王国地图》[12]上,又有不同。《亚洲新图》上的标名,除了Mangi,Cataio,China,Tangvt,Lop,Camvl,Tendvch,Caiaian,Caindv,Quinsai(Qvinci之上),Campo(Quinsai的外岛),Zaiton(Xanton之上),还有Canton,Cheqvan,Liampo,Nanqvi,Xanton,Qvinci,Tianfv。这里最值得注意的是明代两京(Qvinci京师和Nanqvi南京)的出现,Qvinci(京师,即北京)已明显取代马可•波罗的Khanbalikh/Chanbalec(元代的大都,北京)。《鞑靼或大汗王国地图》上的相关地名与《亚洲新图》相同,仅有Caraian改为Carazan(哈剌章,指称云南,这是《马可•波罗游记》的地名),另因南端不及而未标Canton。

从上述情况可以看出,在1570年的《地球大观》初版上,奥特里乌斯已经幵始将大航海以来西方新认知的一些中国地名,甚至明代才有的“两京”用词,标在自己绘制的地图上,但总的说来还比较零碎,同时《马可•波罗游记》上的一些重要地名依旧采用。一方面,有的新地名概念已取代旧的名称,另一方面有的新旧地名的关系还并不清楚(例如马可•波罗的Quinzai/Quinsai[指称杭州]的方位及其与Cheqvan[浙江]、Liampo[宁波]之间的关系)。这些都表明,西方地图上的中国地名标识,当时正处在一个除旧布新的过程之中。

到了《地球大观》的1584年拉丁文版《中国新图》问世,终于发生大的变化。图上不再沿用托勒密或马可•波罗的任何地名。它所标出的地名,实际上分两等,分别用大小不同的罗马字母拼写。大字的一等标的是两京十三省,小字的二等标的是府或府以下的州县。图上最值得注意的新的内容恐怕就是标出明代两京十三省名:京师(Qvincii)、南京(Nanqvii)、山东(Xanton)、山西(Xiamxii)、河南(Honao)、陕西(Sancii)、四川(Svinam?)、湖广(Fvqvam)、浙江(Cheqviam)、江西(Qiamci)、福建(Foqviem)、广东(Cantam)、广西(Qvancii)、贵州(Qvichev)、云南(Ivnna)十三省名称,还有一系列省以下的地名。但其地名的标写,似稍有缺失,即缺“江西、四川,又重复广西,其中北面的广西上有superior字样,又云南位置误置于贵州之北,另有一地名是不知其意之Svinam”。[13]近张红扬在《西洋人绘制的第一幅中国分省地图》一文中试图将“Fvqvam”释读为“抚州”,并以“抚州”取代“江西”,这显然是不能成立的。[14]但图上是否缺了江西和四川,确实是一个问题。

笔者认为图上还是标出了“江西”和“四川”的。关于江西,在Fvqvam(湖广)以东、Honao(河南)以南有一个大湖,湖面上标有Qiamci,按照巴尔布达图上所采用的汉字拼音系统,它应该读作“江西”无疑。(图上浙江拼写为 Cheqviam,广西为Qvancii,陕西为 Sancii,可作印证)而就大致的方位来看,这个大湖当是鄱阳湖,也就是说,Qiamci(江西)是被标在江西的鄱阳湖上了。这个标法当然不妥,而且所标字母从一等降为二等,但它毕竟是标出来的。至于“四川”,它也标在图上,那就是方位相应的“Svinam”。笔者初见“Svinam”时,也是一头雾水,“不知其意”。后来为了考证巴尔布达标出两京十三省的资料来源,找出他那时代的几种文献上的相关地名拼写,感到“Svinam”可以认作是“四川”的某种拼写之讹。

《中国新图》上的Quianci (江西)

巴尔布达在绘制《中国新图》时,“四川”的罗马字拼写已有如下五种:1.巴洛斯(João de Barros)《亚洲十年史之二》(1563年葡文版)—Suguão;[15]2. 伯来拉(Galeote Pereira)《中国报导》(1565年意大利文版,1577年英文版)—Sichuan;3.克路士(Gaspar da Cruz)《中国志》(1570年葡文版)—Siquam;4.拉达(Martin de Rada)《记大明的中国事情》(约从I576年起有抄本流传)—Susuan;5.艾斯卡兰塔(Bernardino de Escalante)《葡萄牙人东部航行记》(1577年西班牙文版,1579年英文版)—Sujuam。[16]巴尔布达图上的“Svinam”可以分解为两音节。当时西文词的拼写,u与v经常易用,所以“Svinam”亦作“Suinam”,这样“Sv/Su”拼写的正好是“四”;后面的“inam”设为“川”,那么“am”作为韵母的结尾,也可成立,在当时葡萄牙人、西班牙人的汉字拼写系统中,即以am来表示鼻音韵母,因为它接近其语言固有的发音。只是“am”前的“in”这两个字母,有某种舛讹。与前五种的拼写相比对,笔者以为,这“in”最有可能是第五种艾斯卡兰塔拼写中的“ju”之批,其实当时的书写,“j”和“i”也是可以互换的(如Juna和Ivnna/Iunna),这里的讹误只是将“u”刻成了“n”,仅有一个字母发生所谓形似之误。因而Svinam/Suinam最有可能是Sujuam的拼写之说,或是Siquam的拼写之讹。

在《中国新图》上,除了两京十三省,北面山脉的外缘(图的右面)明确地绘出r长城。此前,另一位葡萄牙制图家梵勒霍(Bartholemeu Velho)在其1561年的亚洲地图上已“在中国与鞑靼之间安置一道墙”[17]。当时葡萄牙人巴洛斯、克路士和拉达等已经报导过长城的存在,巴尔布达也显然是受到他们影响的。他不仅绘出长城,而且在长城及其南面的山脉之间写有拉丁文释文:“Murus quadringentarum leucarum inter montium crepidines a Rege Chinæ contra Tartarorum ab hac parte eruptions extructus.”意为“在山脉的边缘之间,针对这一带鞑靼人入侵的中国国王建造了一道四百里格的城墙。”[18]里格与公里的折算非常复杂,时代不同,国家不同,其间差别很大,“四百里格”大致相当约一千公里至两千公里之间。克路士说的是“一百里格”,后来门多萨说的是五百里格,也都是传闻中的笼统说法而已,但对西方人来说都会觉得是很长的墙了。大体上说,巴尔布达的释文对于中国长城的解说基本上是正确的。

《中国新图》上的长城及其释文 (将此原图逆时针转90度,上方为北)

此外,标出两京十三省地域的西面(本图的上方)山脉外缘另有拉丁文释文是:“Lacus hic rotundus in Sancij prouincia,factus fuitinundatione A.1557.in quo submeræ sunt ciuitates septem;præter apidula et pagos et mortalium ingetem numerû.vno tantum. puero in trunco arboris seruato.”汉译为:“Sancij省的一个圆湖,因1557年的一场洪水而形成,当时有七个城市全被淹没,波及许多小镇和村庄,造成大量人口死亡,仅有一个男孩爬在树干上得救。”[19]拉赫认为巴尔布达在《中国新图》上绘出一些大湖是一个与之前地图手稿的不同之处,它而且将传说中的因水灾而形成的大湖移到了中国的极西边缘;他显然应用了出自梵勒霍亚洲地图上的一个传说,记称此湖于1557年溢出而Shansi的七城被洪水淹没。拉赫强调:“应该注意到,梵勒霍的传说并不包括专指的一个湖,而只是作为先前的记述。”[20]日本学者榎一雄在将巴尔布达的释文译成日文时加上了“[山西?陕西?省]”的疑问。[21]

现在让我们先看原图,看看这个湖在哪里?在图上,最西端(上方)是有一湖,湖上标出“Lacus”,再西是那句释文。但这个湖并不是释文所说的圆湖,它实际上是明人一些地图上可见的黄河之源“星宿海”,只是没有标明,仅写了“Lacus”(意为“湖”)而已。而在此湖以东,又绘有一个圆湖,那才是释文指称的,它不仅是圆的,而且湖内还画有“一个男孩爬在树干上”。释文写的是Sancij,此湖也正在地图上标出的“Sancij”以北。就方位来看,这个“Sancij”当即“陕西”;其东北标出的“Xiamxii”是为“山西”(图上山东标作Xamon)。那么,当时中国遭到大的天灾的传说,是否有一定的根据呢?

这场大天灾,梵勒霍和巴尔布达记的是1557年。笔者查当时与中国有关的葡萄牙人的载录,此前一年,1556年,克路士在中国东南沿海待了几个月,而且他所著《中国志》的最后一章第二十九章写的就是“1556年中国人受到上帝的惩罚”,记述那年“陕西(Sanxi)和Savito(?)的大老爷向皇帝奏称这些省地震可怖,白昼漆黑如夜(他没说有多久)。”[22]这里的“他”指的是一位告知此消息的中国商人。在下文中,克路士所记的其他消息还有:在Vinhãfuu发生大地震;在Leuchime“河水上涨淹没全城,无数人溺毙”;在Hie发生大地震;在蒲州(Puchio)“皇族的宫室塌毁,宫内的人全死掉,只余下一个七八岁的小孩”;在Couchue“因天火和大洪水,很多人死亡”;在Enchinoe房屋倒塌,“将近死了一万人”;在Inchumen“洪水泛滥造成多人死亡”;在Sãxi,发生大地震,“全省遭火焚,所有百姓因此受灾,一切郊野村落及城镇相同。他们说从一头到另一头约五十或六十里路远,除一个小孩外没有入获救,小孩是皇帝的亲戚,被送给了皇帝。”[23]克路士写到:“看来将此消息带来的中国人惊恐得好像陕西(Sanxi)全省都已遭毁废。”[24]这么看来,梵勒霍和巴尔布达的文字大体上就是根据克路士的这些记述编写出来的。

1556年和1557年,是明嘉靖二十五年和二十六年。今查《明史•世宗本纪》嘉靖三十五年,“二月甲午,赈平阳、延安灾。”《明实录》所记较详,嘉靖三十五年,二月“甲午,以地震发白银四万两,赈山西平阳、陕西延安等府诸属县,并减免税粮有差”;四月“丙申,以陕西地震诏发太仓银一万两于延绥,一万两于宁夏,一万五千两于甘肃,一万两于固原,协济民屯兵饷。仍令所司亟核被灾重者停免夏税,并将先发内帑银两及该省务赈罚事例茶马折谷银赈救贫民”;五月“丙寅,以地震免山西蒲、解、临晋、安邑、夏、芮城、猗氏、平陆、荥河九州县去年秋粮”。再查方志,雍正刊本《陕西通志》无记。雍正刊本《山西通志》记:“六月,蒲、解、安邑、临晋,黑眚。中条麓介谷,夜半山鸣如雷,阳城、平遥大水”。又,嘉靖三十六年,《明实录》上,陕西未记大的灾情,山西却有记载:九月甲子,“以灾伤免山西蒲、绛各州县税粮有差”。方志上,雍正刊本《陕西通志》无记,雍正刊本《山西通志》记:“是年夏,广昌、泽州水害稼。”[25]可知1557年不论是陕西还是山西,都没有大的天灾,包括水灾在内。克路士所记1556年陕西、山西有大的地震和水灾,在明代文献中是可以得到印证的。因而可以认为,梵勒霍和巴尔布达的文字是有所依据的,但不知他们为何将1556年这个年份改成了1557年。巴尔布达显然将这次灾情看得很重,于是在《中国新图》上画出这么大一个圆湖,这应是渗入了他本人想象的结果。

《中国新图》上的圆湖释文

在内容方面,还可以看到此图上绘有的诸种图像:海上有帆船和大鱼,这在当时西方地图上是普遍加绘的;陆上有大象(约在印度次大陆上方)、牡鹿和帐幕(在漠北草原),以及四辆风力四轮车(分别画在中国十五省以北以西)。关于风力四轮车,西方传说它最早是中国人的发明。英国学者李约瑟(Joseph Needham)论述中国最早发明独轮车时说:“附带的一点也是有趣的,即有时下意识认为中国人将独轮车配上桅杆和风帆,从而促使约翰•米尔顿(John Milton)写了一段诗,他写到:‘古老中国(Sericana)的荒原,中国人乘坐带帆的藤制四轮车顺风旅行。’这表明了这样的误解:当时在中国使用的是四轮张帆的车,这种想法在十六世纪西方的许多地图册、画册的装饰画中是相当流行的,而且直接使荷兰物理学家和工程师西蒙•斯特文(Simon Stevin,1548—1620)受到了启示,从而使它在荷兰北方的沙质海滩上用张帆的车进行了成功的试验。”[26]米尔顿生于1606年,卒于1674年,是英国的大诗人和散文家,风力四轮车的传说当在他以前已经存在,只因为他将此传说用诗句写出,影响也就更大。李约瑟说“这种想法在十六世纪西方的许多地图册、画册的装饰画中是相当流行的”,其始作俑者看来就是巴尔布达了。巴尔布达在其《中国新图》上画了四辆风力四轮车,可见他对这个传说是倍加关注的,也可以说这是本图的一大特色。巴尔布达所绘的风力四轮车图像随着1584年《中国新图》的刊行而流传开来,说不定西蒙•斯特文在某种程度上受到了巴尔布达的启示。可以想见,学问渊博、擅长发明的斯特文会注意到1584年在安特卫普出版的奥特里乌斯《地球大观》新版里的《中国新图》。于是,在不久以后的1600年,斯特文发表关于风力四轮车的论文,称之为陆上快艇(land yacht),并且创制了这种带帆的四轮车,可乘26人,在海滨行驶速度甚至超过马车,引起很大的轰动。

《中国新图》上的四辆风力四轮车

巴尔布达—奥特里乌斯《中国新图》的刊本、图形和内容考述如上。这幅地图是西方绘制中国地图史上的里程碑作品之一。它是第一幅在欧洲刊印的中国地图,首次向西方人展示了中国的图形。它向西方人提供的中国地理知识大大超过了西方过去任何一幅地图,尽管还显得比较粗糙,且有不少不够确切之处。它既反映了大航海以来西方人对中国的真实了解,又表现出他们在文艺复兴时期对神秘东方的一种新的观察和认知。这幅地图在西方作为中国地理的概要图像,其延续时间超出70年,直到1655年卫匡国的《中国新地图集》问世,其广泛影响才走向式微。在此期间,西方制图学家绘制的中国地图趋于切合中国的实际,这种情况总的来说日渐得到加强和完善,构成了西方对中国的认知从中世纪转向近代的一个重要环节。

按,作者黄时鉴为浙江大学历史系教授、博士生导师,曾兼任杭州大学图书馆长、杭州大学中外文化交流中心主任、韩国研究所副所长,联合国教科文组织所属中国与海上丝绸之路研究中心聘为特约研究员。主要从事元代社会文化史以及北方游牧民族与东西文化交流史的研究。原文载《中国测绘》2009年第6期。图片来源,网络。原文注脚已删除,为便于读者了解原文引用史料或特别说明之处,正文中用“[1][2][3]”等字样标出。