农历五月初五就是端午节

提到它的由来可谓各本其源

有“龙图腾祭祀说”、“屈原说”、“伍子胥说”、“曹娥说”、“时令节气说”等等……

其中,因纪念屈原而兴是其最为流行的民间(官方)解释,但是一直到南北朝时才真正确立并形成传统节日。

“节分端午自谁言,万古传闻为屈原!”

端午节是每年的五月初五,“端”有“初始”的意思,所以“端五”就是“初五”,按照历法,五月是“午”月,因此“端五”就渐渐变成了“端午”。

“端午”一词最早出现于西晋的《风土记》:“仲夏端午谓五月五日也,俗重此日也,与夏至同。”

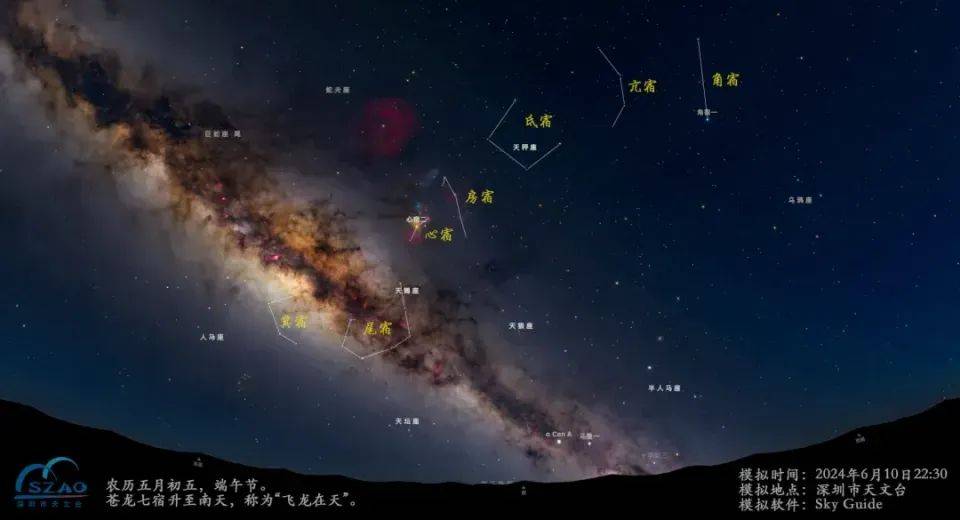

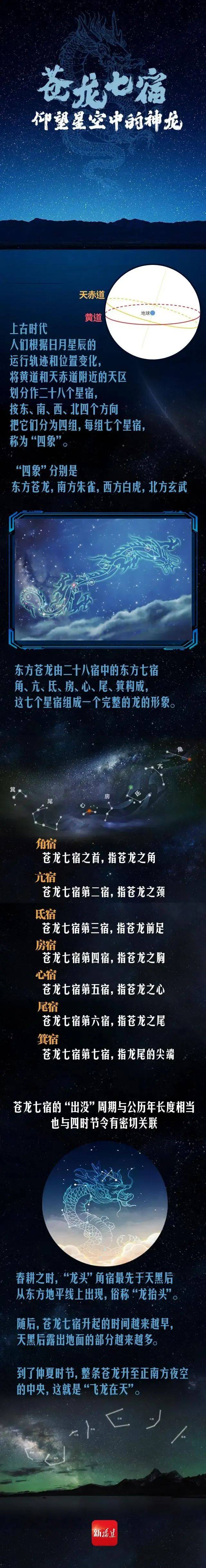

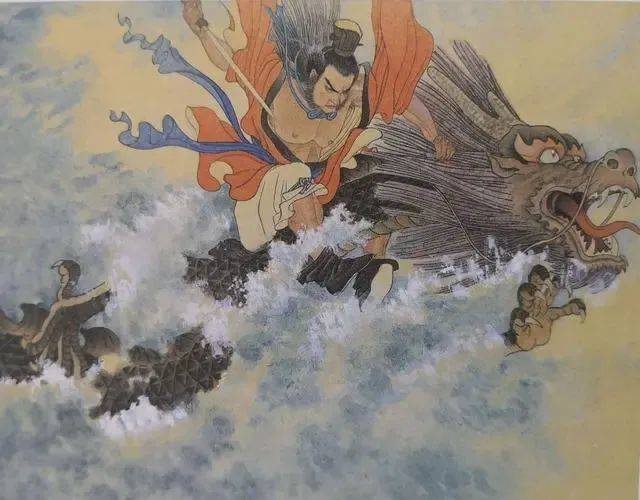

飞龙在天 图据深圳天文台

然而,早在上古时期端午节就已起源。它的来历,还要从天上讲起。

端午节源于自然天象崇拜,由上古时代百越地区(长江中下游及以南一带)崇拜龙图腾的部族举行的图腾祭祀,是先民创立用于拜祭龙祖、祈福辟邪的节日演变而来。

古人通过天象来确定时间,指导农事:仲夏端午,“苍龙七宿”飞升于夜空正南中央处于全年最“正中”之位,即如《易经•乾卦》第五爻的爻辞曰:“飞龙在天”。

先民们以天干地支来作为载体,天干承载天之道,地支承载地之道,设天干地支以契天地人事之运。古人纪年、纪月、纪日、纪时通用天干地支,根据干支历,按十二地支顺序推算,正月建寅,二月为卯,顺次至五月为午,因此称五月为午月,“五”与“午”通,“五”又为阳数,午月午日谓之“重午”,而午日又为“阳辰”,所以端午也称为“端阳”。

东汉经学家、文字学家许慎《说文解字》:“端,物初生之题也”,即说端为初的意思,因此五月初五被称为“端五节”。

汉·蔡邕《月令章句》

唐大中十年(856)的张敖《新集吉凶书仪》中有《端午相迎书》:“喜逢嘉节,端午良辰,献续同欢,传自荆楚。但惭羁泊,何可申怀,空备团粽,幸请光临。”

南宋时期的《岁时广记》:“京师市尘人,以五月初一为端一,初二为端二,数以至五谓之端五。”

端午节与春节、清明节、中秋节并称为中国民间的四大传统节日。自2008年起,端午节被列为国家法定节假日。

2006年5月,国务院将其列入首批国家级非物质文化遗产名录;

2009年9月,联合国教科文组织正式审议并批准中国端午节列入世界非物质文化遗产,成为中国首个入选世界非遗的节日。

端午起源可能随着时光的变迁,随着地域、文化、历史而有所差异,但作为中华民族四大传统节日之一的端午节,无论是“越地祭龙说”、“纪念屈原说”又或是“时令节气说”、“祛病防疫”等等,都在不断丰富着端午的文化内涵。同样,赛龙舟、吃粽子、挂菖蒲艾草等等的民俗,都体现中华民族优秀文化传承、家国天下精神的赓续和人们对于美好生活向往:

1、龙图腾祭祀说

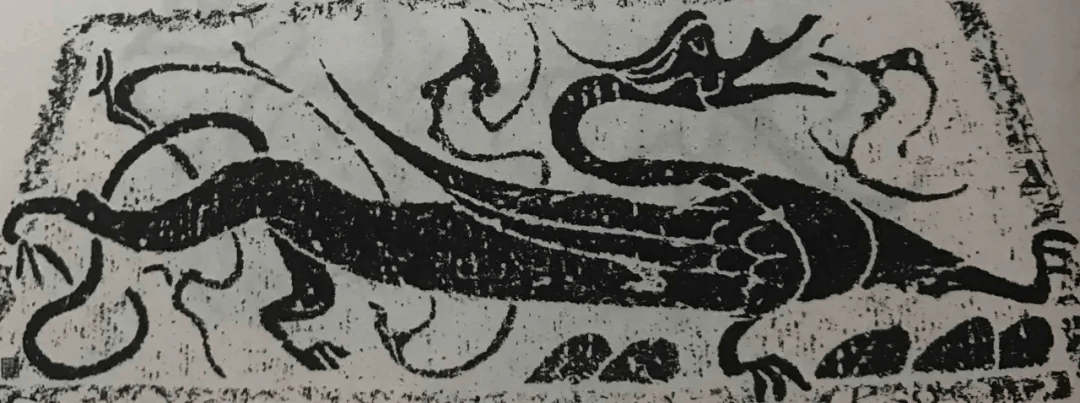

闻一多先生在《端午考》和《端午的历史教育》说到,五月初五是古代吴越地区“龙”的部落举行图腾祭祀的日子,原因在于这些活动都和龙有关:

1、端午节两个最主要的活动吃粽子和竞渡,都与龙相关。粽子投入水里常被蛟龙所窃,而竞渡则用的是龙舟。

2、竞渡与古代吴越地方的关系尤深,况且吴越百姓还有断发纹身“以像龙子”的习俗。

3、古代五月初五日有用“五彩丝系臂”的民间风俗,这应当是“像龙子”的纹身习俗的遗迹。

闻一多先生认为,端午节起源至少在四五千年前以龙为图腾的古代长江中下游的百越民族,他们“断发文身”来模拟龙形,以避免伤害。《汉书》记载:“越人常在水中,故断其发、文其身,以象龙子,故不见伤害也。”他们将粽子投到江河中是为了祭祀龙神;而将舟船刻画成龙形在水面竞渡,也是对龙的图腾崇拜。后世关于屈原、伍子胥等人的传说都是逐渐融入到端午节的习俗中来的。

在数千年的历史发展中,大部分百越人已经融合到汉族中去了,其余部分则演变为南方许多少数民族,因此,端午节成了全中华民族的节日。

2、三代夏至节说

亦有民俗学者认为,端午节起源于三代时期的夏至节。在夏至这一天,人们会进行一些庆祝活动,后来这些活动逐渐与端午节融合。

3、春秋介子推(?-公元前636年)

东汉蔡邕《琴操》中记载,五月初五纪念介子推。蔡邕描述道:春秋时期,晋国发生内乱,史称“骊姬之乱”,重耳被迫流亡在外十九年。介子推是随从晋文公重耳出亡的有功之臣。当他们一行流亡到卫国五鹿时,重耳连饿带病,奄奄待毙,介子推为救重耳一命,从自己的大腿上割下一块肉来,奉献给重耳,这就是有名的”割股奉君”典故的来源。后来重耳返国做了晋国的君王,大赏功臣时,却忘了曾割股救己的介子推。

为此,介子推有些怨气,写了篇《龙蛇之歌》,随后就背着母亲躲在绵山。

晋文公闻讯,亲自带领人马前往绵山寻访。谁知绵山蜿蜒数十里,重峦叠嶂,谷深林密,竟无法可寻。为逼介子推出山,就下令烧山。没料到大火烧了三天,连介子推的影子也没见。大火熄灭后,只见介子推和他的母亲抱树而死。晋文公伤心至极,厚葬他们于绵山下。

为了怀念介子推,晋文公下令每年的五月初五不得生火,并且将绵山改为“介山”,在山上建立祠堂,并且将放火烧山的这天定为寒食节,每年这天禁忌烟火,只吃寒食。而粽子作为寒食的一种,五月初五端午吃粽子就作为一种传统民俗流传了下来。

端午是纪念介子推这一说法出现在东汉末年,后来之所以不再流行,是因为人们更多将介子推和寒食节联系起来,到了唐代寒食节成为一年中的大节,两个节日都纪念介子推不大恰当,再加上屈原和端午节的故事广为流传,因此端午节纪念介子推的说法就鲜为人知了。

4、勾践(约前520年-前465年)

勾践,姒姓,又名鸠浅、菼执,夏禹后裔,越王允常之子,春秋末年越国国君。和吴国争霸失败之后,在范蠡的辅佐下,经过卧薪尝胆,越国很快恢复实力,最终击败吴国。

在恢复实力过程中,越国做了很多事,充满了阴谋和智慧。但有一条是:以划龙舟来操练水兵。这么做是不让吴国发觉越国练兵的动机。《越地传》中对此有记载。

由于勾践练兵采取的划龙舟的方式,而如今端午划龙舟比赛是其中一个重要的项目。因此有人说,端午这个节日,也是为纪念勾践而设立并沿袭的。

5、春秋末期的伍子胥(前559年-前484年)

在江浙一带流传很广,是纪念春秋末期的伍子胥。

伍子胥先祖伍举,以正直进谏楚庄王而得名声,因此其后代于楚国亦有名声。伍子胥家族因在楚国被迫害,投奔吴国。受吴王阖闾重用,大破楚国,北镇齐晋,南服越人,官拜相国公。

吴王夫差继位后,伍子胥认为应一举消灭越国,但是夫差为伯嚭所谗,不听“联齐抗越”的主张,前484年便赠伍子胥剑,赐自尽。子胥愤恨自刎,留下遗言,要家人于他死后把他的眼睛挖出,挂在东城门上,亲眼看着越国军队灭掉吴国。

吴王夫差极怒,把伍子胥的尸首用鸱夷革裹着抛弃于钱塘江中。后来吴国果然被越王勾践所灭,夫差羞于在阴间见到伍子胥,用白布蒙住双眼后才举剑自尽。

由于伍子胥尸沉于钱塘江之事比屈原投江为早,有些文献则认为,中国端午节的习俗与伍子胥有关,而非屈原。

6、屈原(约前340年-前278年)

屈原是春秋时期楚怀王的大臣,20多岁时便受到楚怀王的信任,先后做过左徒和三闾大夫的官职,地位相当显赫。

但是贤臣自古多磨难,屈原的内修弊政、联齐抗秦的主张,遭到了贵族子兰等人的强烈反对。于是屈原被放逐到了汉北。公元前292年,屈原回到了楚国,但是他并没有放弃自己的主张,楚怀王听信谗言,又把他放逐到了江南。这两次,屈原过了20多年的流浪生活。

史料记载,公元前278年农历五月初五,楚国大夫、爱国诗人屈原听到秦国大将白起攻破楚国都城郢的消息后,悲愤交加,心如刀割,虽有心报国,却无力回天,于是选择以死明志,毅然写下绝笔作《怀沙》,抱石投入汨罗江,以身殉国。

沿江百姓纷纷引舟竞渡前去打捞,沿水招魂,以免鱼虾糟蹋屈原的尸体,一位老医师则拿来一坛雄黄酒倒进江里,说是要药晕蛟龙水兽,以免伤害屈大夫。后来为怕饭团为蛟龙所食,人们想出用楝树叶包饭,外缠彩丝,发展成棕子。后来就成了吃粽子的习俗。这一习俗绵延至今,已有两千多年。

以后,在每年的五月初五,就有了龙舟竞渡、吃粽子、喝雄黄酒的风俗,以此来纪念爱国诗人屈原。

7、曹娥投江寻父(130年-143年)

曹娥是东汉上虞人,父亲是曹盱,是一个巫祝,在五月初五迎伍神(伍子胥)的祭祀活动中溺亡于舜江,数日不见尸体,当时孝女曹娥年仅十四岁,昼夜沿江号哭。

之后就投瓜于江,并说“父在此,瓜当沈。”(“沈”即“沉”)。意思就是若这里是父亲尸体的位置,那么,这个瓜就会沉下去。

过了17天,瓜顺江飘流,忽然下沉,曹娥认为这里就是父亲尸体的位置,就投江于此,五日后曹娥的尸体抱父尸浮出水面,周围的百姓将他们俩打捞上来,将曹盱与曹娥父女分别硷棺安葬,以寄托乡人们的哀思与敬意。

后来,人们并在曹娥投江的地方建立了曹娥庙,将舜江改为曹娥江,还有著名的《曹娥碑》一文作为佐证,五月初五就变成纪念曹娥的节日了。

1093年,宋哲宗敕建了曹娥庙正殿。1110年,宋徽宗敕封灵孝夫人。也是在宋理宗的时候,封其父为和应侯,其母为庆善夫人。元朝1339年,又加封慧感夫人,朱元璋都亲自来祭拜过,清朝同治五年(1865年)加封灵感夫人,钦赐“福被曹江”匾额。

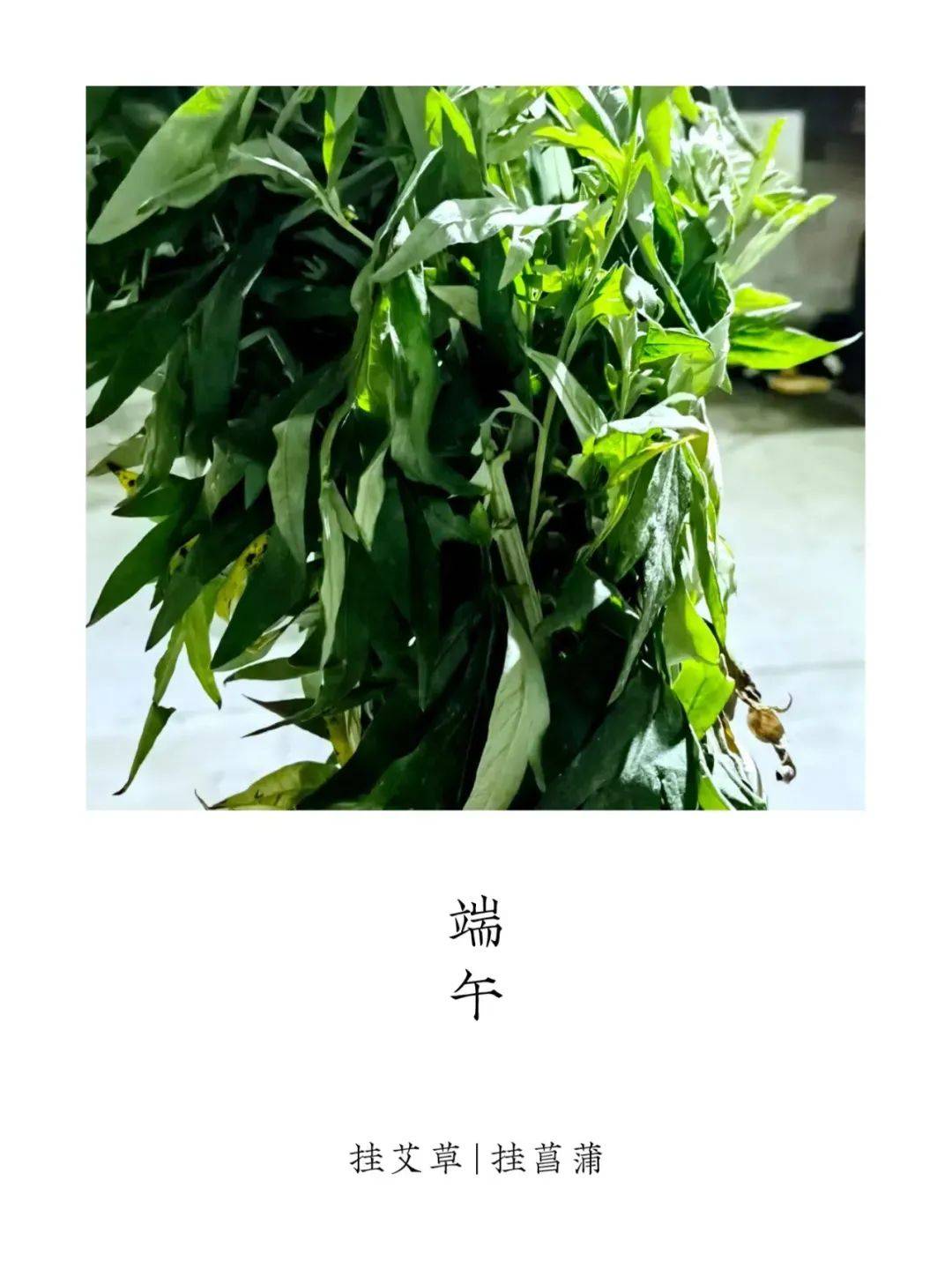

8、恶日说:端午插菖蒲、艾叶以驱鬼

古代以五月五日为恶月、恶日,且有“不举五月子”之俗,即五月五日所生的婴儿无论是男或是女都不能抚养成人。所以,在此日插菖蒲、艾叶以驱鬼,薰苍术、白芷和喝雄黄酒以避疫,就是顺理成章的事。并且人们为了避“端五”的忌讳,称之为“端午节”。

《史记·孟尝君列传》记载,历史上有名的孟尝君,在五月五日出生。其父要其母不要生下他,认为此日生的孩子,将不利于其父母。

东晋大将王镇恶在五月初五生,其祖父便给他取名为“镇恶”,意思不言而喻。

宋徽宗赵佶,也是五月初五生,因此从小就被寄养在宫外。

9、沐兰汤说:端午沐浴祛邪

端午节沐浴一说,最早是《礼记》中记载的,源于周代的蓄兰沐浴。古人五月采摘兰草,盛行以兰草汤沐浴、除毒之俗。

《吕氏春秋》中《仲夏记》一章规定,人们在五月要禁欲、斋戒。《夏小正》中记:“此日蓄药,以蠲除毒气。”《大戴礼》中记,“五月五日蓄兰为沐浴”,以浴驱邪。

屈原《九歌·云中君》:“浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英。”南朝梁人宗懔《荆楚岁时记》云:“五月五日谓之浴兰节。”

9、周处(236年-297年)

西晋名臣周处,江苏宜兴人,中国古代“浪子回头金不换”、“周处除三害”的典故的主人公。

年少时,平时在乡里横行霸道,被称为虎、蛟之外的“第三害”;后来努力向上,称为国之栋梁。

史称,在西晋时期,周处先后任新平太守、广汉太守、楚内史、散骑常侍、御史中丞等职,工作勤勉,刚正不阿。后因得罪权贵,被派往西北讨伐氐、羌等族叛乱,遇害于沙场。

而“端午”一词最早出现于正是出自周处所撰的《风土记》,是我国最早介绍地方岁时节令和风土习俗的著作。后世查考端午习俗,多依据此书。因此,有人认为现在的端午节,也是纪念周处。

端午节源远流长,影响地域广大,多源汇聚而成一节,形成了极为丰富的节日风俗,包括食粽子、划龙舟、祭龙、采草药、挂艾草与菖蒲、拜神祭祖、洗草药水、打午时水、浸龙舟水、贴午时符、佩豆娘、画额、放纸鸢、拴五色丝线、薰苍术、佩香囊、躲端午、避五毒、饮蒲酒雄黄酒朱砂酒、跳钟馗、斗草、打马球等。这些端午节的多重来源说和丰富的节日习俗,如同支流汇聚成河,多源而一体,如同中华文明的形成,虽有多种源头,但最终汇聚成一条大河。

龙图腾崇拜代表着中华民族的族群象征,驱毒辟邪代表了民众日常生活中的朴素的美好诉求,纪念说则表现了中国文化中的先贤崇拜。三种本来各不相关的源头,最终通过历史的不断发展,汇聚在一个共同的节日之中,展现了中华文明兼收并蓄的包容性。

图文综合自网络

品读┃《我想从另一个角度,写首端午节的诗歌》 文 / 四知堂

“五月五日午,赠我一枝艾”之端午诗话

传统民俗:端午节的来源