牵牛遥映水,织女正登车

星桥通汉使,机石逐仙槎

隔河相望近,经秋离别赊

愁将今夕恨,复着明年花

《七夕诗》 北周•庾信

七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。

家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

《乞巧》 唐•林杰

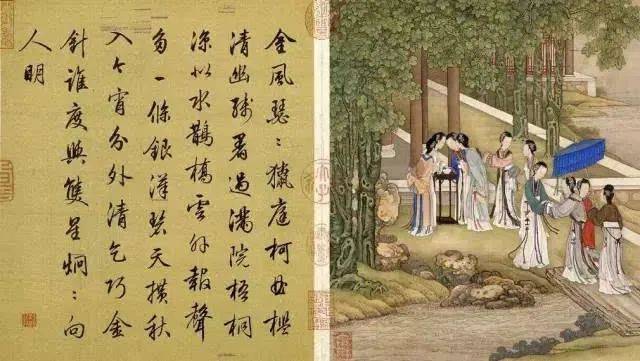

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

《鹊桥仙•纤云弄巧》宋•秦观

七夕·中国的女儿节

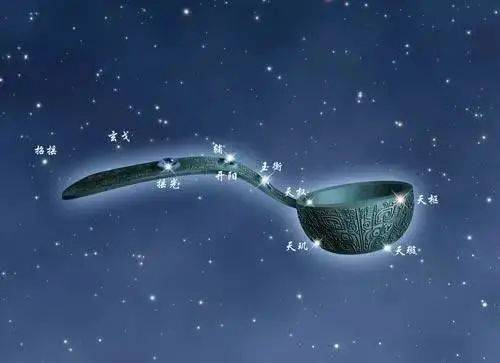

“七夕”最早来源于人们对自然的崇拜。古代,随着人们对天文的认识和纺织技术的产生,有关牵牛星织女星的记载就有了。人们对星星的崇拜远不止是牵牛星和织女星,他们认为东西南北各有七颗代表方位的星星,合称二十八宿,其中以北斗七星最亮,可供夜间辨别方向。北斗七星的第一颗星叫魁星,又称魁首。后来,有了科举制度,中状元叫“大魁天下士”,读书人把七夕叫“魁星节”,又称“晒书节”,保持了最早七夕来源于星宿崇拜的痕迹。

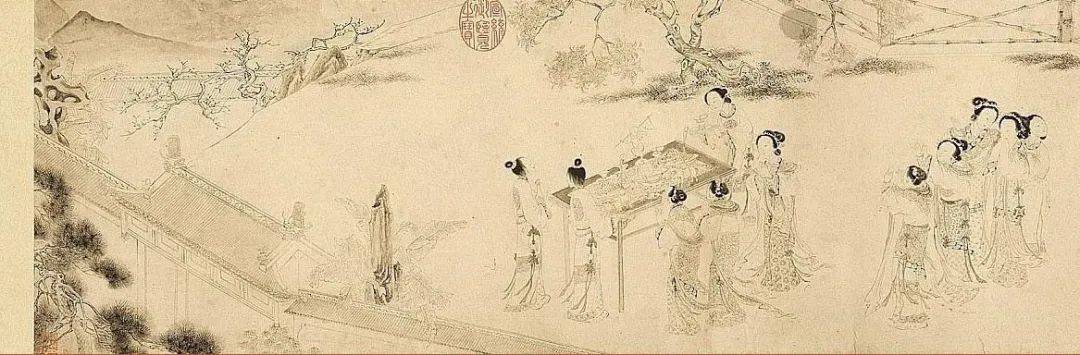

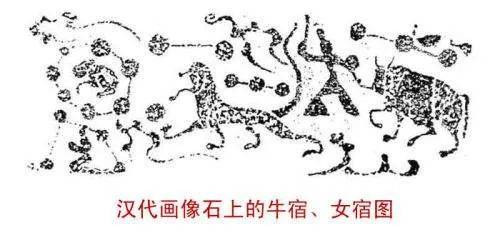

乞巧节,最早起源于汉代。七夕乞巧,东晋葛洪的《西京杂记》有“汉彩女常以七月七日穿七孔针于 汉代画像石上的牛宿、女宿图开襟楼,人俱习之”的记载,这便是我们于古代文献中所见到的最早的关于乞巧的记载。

节俗便是晒经书及衣裳,向双星乞愿和穿针乞巧。在“七夕”节这一天,未出门的姑娘们一定要手绑彩线,乞求未来像天上的织女一样心灵手巧,因此,“七夕节”是古代女孩最重视的节日。七夕节的传统活动就是女孩子们用彩线穿上绣针,比比谁的针线活做得好,同时摆上瓜果贡品,乞求心灵手巧。

经过长时间的演变后,一系列与乞巧有关的习俗在变化中逐渐形成。

以浮针求巧为例,女孩们会提前一天把一盆水放在院子里,翌日水面会有浮尘。这时,女孩可以把针放进去,等太阳出来后观察针在水中的投影。这个习俗的用意是祈求心灵手巧,假如针的投影是一些很漂亮的曲线,那么浮针的女孩子就会认为求到了巧,反之就是失败了。

明朝刘侗、于奕正的《帝京景物略》说:七月七日之午丢巧针。妇女曝盎水日中,顷之,水膜生面,绣针投之则浮,看水底针影。有成云物花头鸟兽影者,有成鞋及剪刀水茄影者,谓乞得巧;其影粗如锤、细如丝、直如轴蜡,此拙征矣。

由于过往女子的命运只能嫁作人妇、相夫教子,因此不少女子都相信牛郎织女的传说,并希望以织女为榜样。所以每逢七姐诞,她们都会向七姐献祭,祈求自己能够心灵手巧、获得美满姻缘的节日。这也就是“乞巧”这名称的来源。妇女亦会结彩楼,预备黄铜制成的细针(七孔针),以五色细线对月迎风穿针。久而久之,七夕也成为了“女儿节”。

2006年5月20日,七夕节被中华人民共和国国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2012年,乌丙安、叶舒宪等专家共同倡议将七夕节列为国家法定节假日。

“七夕”也来源古代人们对时间的崇拜。“七夕”又是一种数字崇拜现象,古代中国人把日、月与水、火、木、金、土五大行星合在一起叫“七曜”。七数在民间表现在时间上阶段性,在计算时间时往往以“七七”为终局。(以“七曜”计算的“星期”,在日语中尚有保留。)

古代民间把正月正、三月三、五月五、七月七、九月九再加上预示成双的二月二和三的倍数六月六这“七重”均列为吉庆日。

“七”又与“吉”谐音,“七七”又有双吉之意,是个吉利的日子。在台湾,七月被称为“喜中带吉”月。因为喜字在草书中的形状好似连写的“七十七”,所以把七十七岁又称“喜寿”。

“七”又是算盘每列的珠数,浪漫而又严谨,给人以神秘的美感。“七”与“妻”同音,于是七夕在很大程度上成了与女人相关的节日。

“七夕”最早来源于人们对自然的崇拜。从历史文献上看,至少在三四千年前,随着人们对天文的认识和纺织技术的产生,有关牵牛星织女星的记载就有了。人们对星星的崇拜远不止是牵牛星和织女星,他们认为东西南北各有七颗代表方位的星星,合称二十八宿,其中以北斗七星最亮,可供夜间辨别方向。北斗七星的第一颗星叫魁星,又称魁首。后来,有了科举制度,中状元叫“大魁天下士”,读书人把七夕叫“魁星节”,又称“晒书节”,保持了最早七夕来源于星宿崇拜的痕迹。

七夕是中国民俗大节之一,在汉代以前不一定是在七月七日,大约是在七月朔日。七夕的时间点在上古是根据织女星的位置确定的,与织女星相对的是牵牛星在古代同样被作为天文时间变化的标志。

上古七月初昏时银河正对着门口,织女星在正东方向出现。人们以织女星出现的方位确定七月月序,它与北斗斗柄的南指相配合,相辅相成。

《星经》上明确地记述了织女星出现的日期,“织女三星,在天市东,常以七月一日 ,六七日见东方”。织女星只要初昏时在正东方向出现,就标志着进入了秋季月序,首次出现的时间是七月初一。

由于织女星与牵牛星分别为银河两侧的两颗极亮的星星,二者在上古时候就受到人们的特殊关注,作为星纪的标志。

随着社会生活的发展,人们的想像力日益丰富,于是将人间生活投射到苍穹天幕,逐渐滋生了有关织女、牵牛的神话传说。

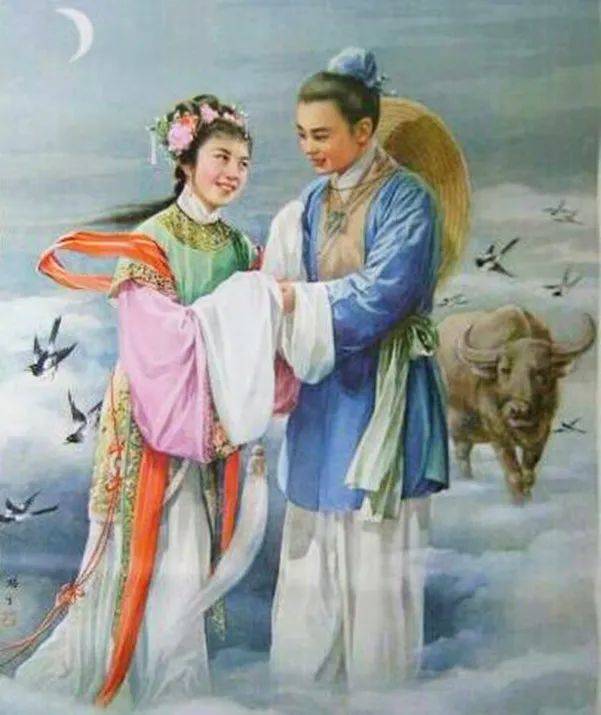

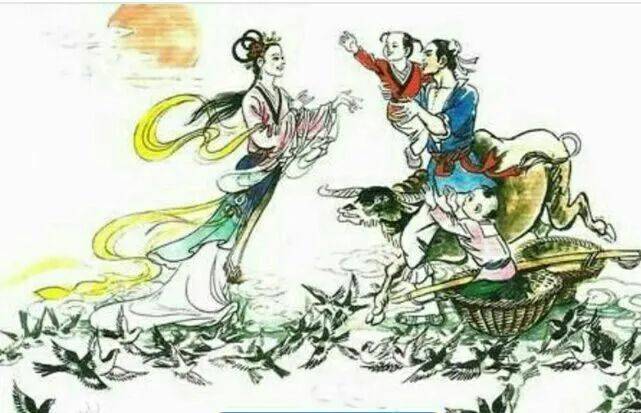

相传牛郎织女各在天河(银河)的一端,七月初七晚上喜鹊在河上搭桥,他们得以相会。牛郎织女的故事,曾经历了一个漫长的发展阶段。

早在《诗经·大东》中,就有“跂彼织女,终日七襄”、“睆彼牵牛,不以服箱”的诗句。东汉的《古诗十九首》:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女……盈盈一水间,脉脉不得语。”借天上的悲剧述说人间的离情,这里首次点明了牛郎织女的关系。

织女与牛郎的悲剧传说演进到鹊桥相会的喜剧故事,大约发生在汉武帝时期,在《太平御览》上记载了七月七日汉武帝与西王母多次聚会的传说,表明七月七日已是人神交游的吉日良时,而西王母降临前每有青鸟探看,又为汉代将乌鹊融入牛郎与织女的传说提供了依据。

汉代民间认为鹊重感情,“鹊脑令人相思”,逐渐演化出乌鹊搭桥的传说。

东汉应劭的《风俗通》:“织女七夕当渡河,使鹊为桥,”明确织女与牛郎鹊桥相会。

比较完整记载牛郎织女故事的是梁代殷芸的《小说》:“天河之东有织女,天帝之子也。年年机杼劳役,织成云锦天衣,容貌不暇整。帝怜其独处,许嫁河西牵牛郎。嫁后遂废织纴,天帝怒,责令归河东,许一年一度相会”流传于民间的牛郎织女的形象便丰富生动了起来。

民俗专家:七夕本是“女儿节”“夫妻节”

在中国传统文化中,七夕其实更接近“女儿节”,“在传统社会,女子在七夕这一天‘乞美’‘乞巧’‘乞子’,反映了她们对容貌美丽、心灵手巧、生儿育女的渴望。甚至连七夕节活动主要场所,都是安排在相对私密的庭院中。”

在作为七夕文化重要来源的织女牛郎传说中,织女突破阻拦下嫁牛郎,成为大胆追求爱情的代表。值得注意的是,她与牛郎的关系是夫妻而非情人,并育有一对子女。两人对爱情的忠贞不渝,符合中国传统价值观特别是家庭观念,这也正是七夕文化历经数千年经久不衰的重要原因。

“文化是不断发展变化的,七夕节的内涵也会随时代变迁,其中那些符合中国优良传统、契合时代精神的内容,例如织女、牛郎对爱情的坚守、对家庭的担当,还将不断传承、历久弥新,成为中国人善良风俗、伦理的一部分。”华中师范大学文学院青年学者高艳芳说。

作为七夕文化重要来源的织女牛郎传说中,织女突破阻拦下嫁牛郎,成为大胆追求爱情的代表。值得注意的是,她与牛郎的关系是夫妻而非情人,并育有一对子女。两人对爱情的忠贞不渝,符合中国传统价值观特别是家庭观念,这也正是七夕文化历经数千年经久不衰的重要原因。

图文综合自网络

民俗┃清明的由来:论一个普通节气完美进化民俗节日的成功史

民俗┃中国传统节日“二月二,龙抬头”:轻衫细马春年少,十字津头一字行

民俗┃“滚”元宵与“包”汤圆的前世今生

民俗┃正月十五“村歌社舞 元宵灯近”:都道今年胜去年

民俗┃“状元游街”:一首在元宵之夜响起的乐曲(台州市级非遗项目)

民俗┃“街头元宵迎会” :正月十四“迎财神”(台州市级非遗项目)